年末が近づくと人事労務担当者の頭を悩ませるのが従業員の所得税に関する処理、特に年末調整業務です。書類の配布から回収、チェック、計算まで、複雑な手続きを限られた期間で正確に完了させなければなりません。適切な所得控除の把握や最新の税制改正への対応も求められる中、どうすれば効率的かつ正確に年末調整を完了できるのでしょうか。

本ガイドでは、所得税の基礎知識から実務のポイント、最新のデジタル化対応まで、人事労務担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

目次

所得税の基本知識:人事労務担当者が押さえておくべき仕組み

人事労務担当者として、所得税の仕組みを正確に把握することは、従業員の適切なサポートの第一歩です。

所得税は個人の所得に課される国の主要な税金であり、その計算方法は段階的なプロセスで進みます。まず10種類の所得区分に分類し、経費や控除額を差し引いて課税所得金額を算出します。これに5%から45%までの7段階の累進税率を適用して税額が決定されます。

毎月の給与からは概算で源泉徴収され、年末調整で精算されるのが一般的です。ここでは、各所得区分の詳細や税率構造について具体的に解説していきます。

所得税の役割と全体像を理解する

所得税は個人の所得に対して課される国の主要な税金です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を対象として計算されます。

所得税の基本的な仕組みは、まずすべての所得を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分類することから始まります。これらの所得から経費や控除額を差し引いて「課税所得金額」を算出し、それに5%から45%までの7段階の累進税率を適用します。

例えば、会社員の場合は毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で過不足が精算されます。複数の所得がある場合は、翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告が必要です。

所得控除制度は納税者の個人的事情(扶養家族の有無など)を考慮して税負担を調整するもので、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など15種類あります。人事労務担当者はこれらの仕組みを理解し、従業員への適切なサポートが求められます。

所得区分の種類と計算方法

所得税法では、所得を性質に応じて10種類に区分しています。給与所得は会社から支払われる給料や賞与が該当し、収入金額から給与所得控除を差し引いて計算します。事業所得は自営業やフリーランスの収入から必要経費を引いた金額です。

不動産所得は土地や建物の賃貸による収入から経費を差し引いたもの、利子所得は預金や公社債の利子、配当所得は株式の配当金が該当します。

退職所得は退職金などの一時金、譲渡所得は土地・建物などの資産売却益、一時所得は懸賞金や生命保険の満期返戻金などが含まれます。山林所得は5年超所有の山林譲渡による所得です。

そして雑所得は、公的年金や副業収入など、ほかの9種類に当てはまらない所得を指します。

| 所得区分 | 主な対象 | 計算方法 |

| 給与所得 | 給料・賞与 | 収入金額−給与所得控除 |

| 事業所得 | 自営業の収入 | 総収入金額−必要経費 |

| 不動産所得 | 賃貸収入 | 総収入金額−必要経費 |

| 雑所得 | 公的年金・副業収入 | 総収入金額−必要経費 |

累進課税制度と税率構造のポイント

所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多いほど税率が高くなる仕組みです。この制度では、所得に応じて5%から45%までの7段階の税率が適用されます。

| 課税所得金額 | 税率 |

| 195万円以下 | 5% |

| 195万円超329万円以下 | 10% |

| 330万円超694万円以下 | 20% |

| 695万円超899万円以下 | 23% |

| 900万円超1,799万円以下 | 33% |

| 1,800万円超3,999万円以下 | 40% |

| 4,000万円超 | 45% |

実際の税額計算は「課税所得金額×税率−控除額」で行います。例えば、課税所得が300万円の場合、「300万円×10%−97,500円=202,500円」となります。

人事労務担当者として注意すべきは、単に税率だけを見るのではなく、所得控除後の金額に税率が適用される点です。従業員の家族構成や社会保険料などによって実際の税負担は大きく変わります。

所得控除の実務知識:従業員の節税をサポートする

所得税の仕組みにおいて所得控除は極めて重要な要素です。この部分では、従業員の税負担を適切に軽減するために知っておくべき所得控除の実務知識を解説します。主要な所得控除の種類と適用条件、ライフイベントごとに活用できる控除のポイント、さらによくある控除漏れとその対策方法まで、人事労務担当者として押さえておくべき内容を具体的に紹介します。

これらの知識を活用することで、従業員の節税をサポートし、年末調整業務をより効率的に進めることができるでしょう。所得税の仕組みを理解し、適切な控除適用を行うことは、結果的に従業員の満足度向上にもつながります。

主要な所得控除の種類と適用条件

所得税の計算において重要な役割を果たす所得控除は、納税者の個人的事情を考慮して税負担を調整するための制度です。所得控除には15種類あり、すべての納税者に適用される基礎控除をはじめ、家族構成に応じた配偶者控除や扶養控除が代表的です。

配偶者控除は、納税者の配偶者の年間所得が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)の場合に適用され、納税者の所得に応じて最大38万円が控除されます。扶養控除は、生計をともにする親族(16歳以上)の年間所得が48万円以下の場合に適用され、親族の年齢によって控除額が変わります。

そのほか、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除なども重要です。所得控除を正しく適用することで、従業員の税負担を適切に軽減できるため、人事労務担当者は各控除の要件を正確に把握しておく必要があります。

| 所得控除の種類 | 対象者・条件 | 控除額(最大) |

| 基礎控除 | すべての納税者 | 48万円 |

| 配偶者控除 | 所得48万円以下の配偶者がいる場合 | 38万円 |

| 扶養控除 | 所得48万円以下の扶養親族がいる場合 | 63万円(特定扶養親族) |

| 社会保険料控除 | 社会保険料を支払った場合 | 全額 |

| 医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合 | 200万円 |

ライフイベント別に確認すべき控除ポイント

従業員のライフステージに合わせた所得控除の活用は、効果的な税負担軽減につながります。結婚の場合、配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除、201万円以下なら配偶者特別控除が適用できます。控除額は納税者本人の所得によって変動するため、状況確認が重要です。

出産・育児では、妊婦健診や出産費用が医療費控除の対象となります。年間医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に申請可能で、確定申告が必要です。領収書は5年間保管するよう案内しましょう。

住宅購入時には住宅ローン控除が大きな節税効果を生みます。最大13年間にわたり借入残高の一定割合が所得税から控除される制度です。

また、要介護認定を受けている家族がいる場合、認定度に応じて障害者控除(最大27万円)や特別障害者控除(最大40万円)が受けられる可能性があります。

| ライフイベント | 利用できる主な控除 | 控除の条件 |

| 結婚 | 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の年収103万円以下/201万円以下 |

| 出産・育児 | 医療費控除 | 年間医療費10万円超(or所得の5%超) |

| 住宅購入 | 住宅ローン控除 | 住宅ローンの返済期間等の条件あり |

| 介護 | 障害者控除・特別障害者控除 | 要介護認定の度合いによる |

よくある控除漏れと対策方法

年末調整で意外と多いのが控除漏れです。よくある事例として、従業員が申告書に記入した情報が源泉徴収票に正しく反映されていない、申告書の記入ミス、扶養親族の変更が反映されていないなどが挙げられます。

特に注意すべきは、基礎控除・配偶者控除・扶養控除の条件変更や、社会保険料控除・生命保険料控除の証明書提出漏れです。医療費控除も年間10万円(または所得合計の5%のいずれか少ない方)を超えた場合に適用できる重要な控除です。

控除漏れを防ぐためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類を正確に記入することが基本です。また、従業員には必要な控除証明書の提出期限を明確に伝え、12月31日時点の状況が反映されているか最終確認することが大切です。

源泉徴収票の発行後も、控除漏れが見つかれば1月中であれば修正できるケースが多いため、発見次第すぐに対応しましょう。

年末調整の実務ステップ:ミスなく効率的に進めるコツ

年末調整の実務は手順を理解して計画的に進めることが大切です。ここからは、税務上で混同されがちな「年末調整と確定申告の違い」を明確にし、スムーズな年末調整業務のための「月別スケジュールと準備のポイント」、そして多くの人事担当者が苦労する「記入ミスを防ぐための書類チェック方法」について詳しく解説します。

所得税の仕組みを正しく理解することで、年末調整業務の負担を大幅に軽減でき、従業員の税金に関する疑問にも適切に対応できるようになります。効率的な年末調整の進め方をマスターして、年末の繁忙期を乗り切りましょう。

年末調整と確定申告の違いを正しく理解する

年末調整と確定申告は、どちらも所得税に関わる重要な手続きですが、その性質には明確な違いがあります。年末調整は「企業が従業員の所得税の過不足を調整する手続き」であるのに対し、確定申告は「納税者本人が所得税額を確定させる手続き」です。

給与所得者の場合、毎月の給与から源泉徴収される所得税は概算であるため、年末に正確な税額を計算して調整する必要があります。この年末調整の対象となるのは主に給与所得のみで、勤務先が手続きを行います。一方、確定申告はすべての所得が対象となり、個人が自ら税務署へ申告します。

通常、給与所得者は年末調整で納税が完了しますが、以下のケースでは確定申告が必要です。

・2か所以上から給与を受け取っている場合

・副業の所得が20万円を超える場合

・年収が2,000万円を超える場合

・医療費控除など年末調整では申請できない控除を受けたい場合

また、所得控除の種類にも違いがあり、医療費控除や寄附金控除などは確定申告でしか受けられません。

| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |

| 手続きを行う者 | 勤務先 | 本人 |

| 対象所得 | 給与所得のみ | すべての所得 |

| 対象期間 | 1月1日~12月31日の給与 | 1月1日~12月31日の所得全般 |

| 手続き時期 | 11月~12月(勤務先による) | 翌年2月16日~3月15日 |

年末調整の月別スケジュールと準備のポイント

年末調整の効率的な進め方は、10月から12月の3か月間で計画的に取り組むことがポイントです。まず10月下旬から11月上旬には、必要書類(扶養控除等申告書、保険料控除申告書など)を従業員に配布します。この際、記入方法の説明書や記入例も添えると問い合わせ減少につながります。

11月中旬から下旬には提出書類の内容確認を徹底しましょう。マイナンバーの記載、扶養要件、控除証明書の添付などをチェックし、不備があれば速やかに修正を依頼します。

12月上旬から中旬に年末調整計算を行います。年間給与総額、所得控除額の計算、課税所得額の確定、算出税額の計算、源泉徴収税額との過不足精算という流れで進めます。

法定調書の作成・提出は12月下旬から翌年1月末までに行い、従業員への源泉徴収票配布も1月末までに完了させる必要があります。このスケジュールを把握し余裕をもって進めることで、年末調整業務をスムーズに完了できます。

記入ミスを防ぐための書類チェック方法

年末調整書類のチェックは、効率的な年末調整業務の要です。まず給与所得者の扶養控除等申告書では、全員からの提出確認と源泉控除対象配偶者・扶養親族の所得要件(95万円以下・48万円以下)を必ず確認しましょう。国外居住の扶養親族については送金額や必要書類の有無も重要なポイントです。

基礎控除申告書と配偶者控除等申告書では、所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下か、配偶者の合計所得金額が48万円以下(または48万円超133万円以下)かを確認します。

保険料控除申告書では、保険料控除証明書の添付漏れがないか、納税者本人が支払った保険料であるかをチェックします。また、申告内容と証明書の保険区分に誤りがないかも確認ポイントです。

住宅ローン控除申請の場合は、借入者と所得者本人が同一人物か、金融機関の証明書が添付されているかをチェックリストに加えましょう。こうした確認作業を徹底することで、年末調整のミスを未然に防ぎ、スムーズな処理が可能になります。

最新動向と業務効率化:デジタル化で変わる所得税実務

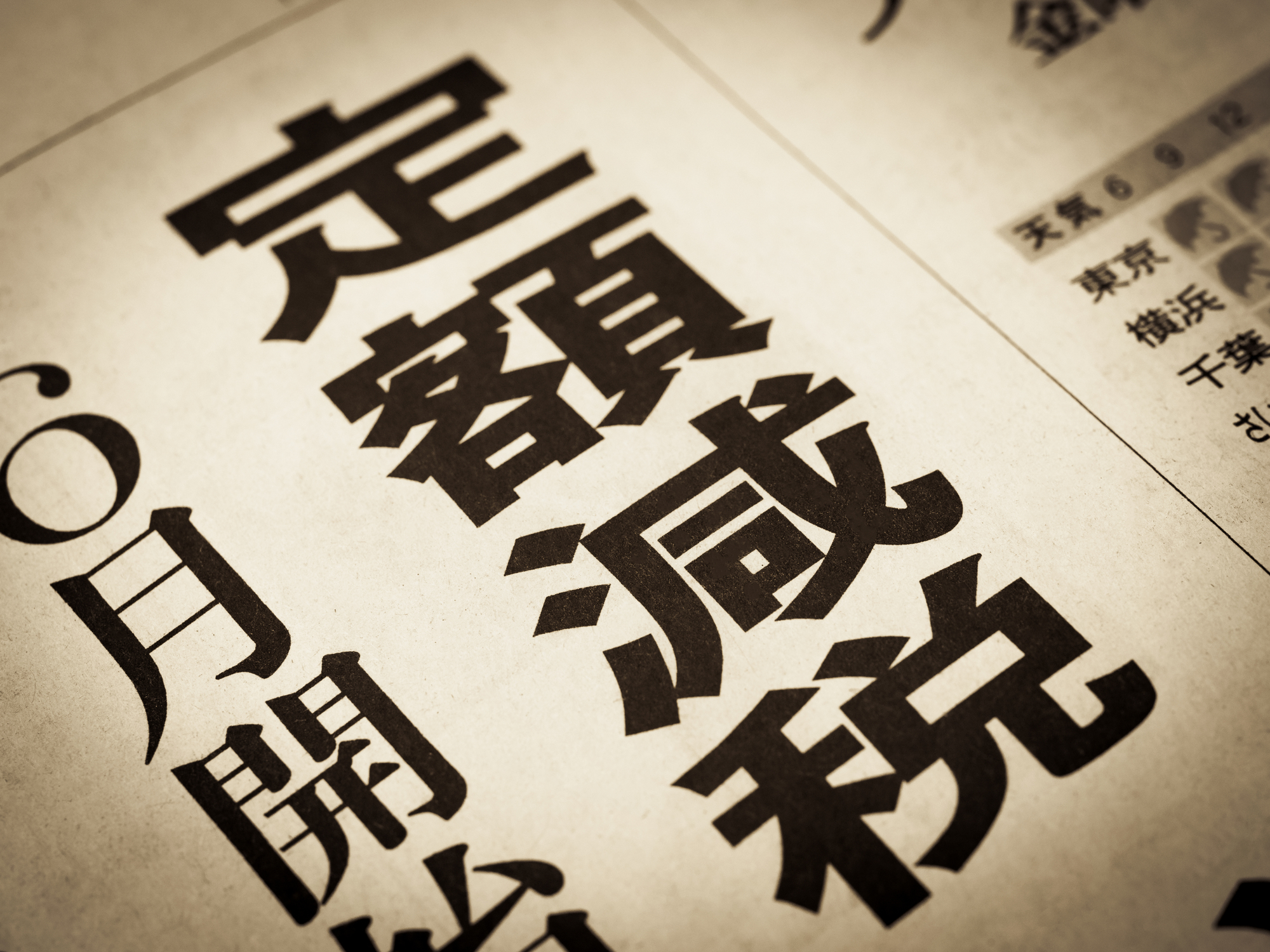

近年のデジタル化や税制改正により、所得税実務は大きく変化しています。令和6年度の定額減税導入や個人住民税の徴収方法変更、さらに電子申告システムの普及により、人事労務担当者の業務環境も進化しています。

ここでは、最新の税制改正が実務に与える影響とe-Taxを活用した所得税実務の効率化について解説します。所得税の仕組みを正確に理解し、デジタルツールを活用することで、年末調整業務の負担軽減と正確性向上を実現できます。

令和6年度税制改正のポイントと実務への影響

令和6年度税制改正では、人事労務担当者が注目すべき「定額減税」が導入されました。合計所得金額1,805万円以下の方に対して、本人3万円、同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円の所得税控除が適用されます。

個人住民税についても同様の所得基準で本人1万円、控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円の控除が実施されます。給与所得者の徴収方法も変更され、6月分は特別徴収されず、7月から翌年5月まで11分割で徴収される仕組みになります。

また、子育て世帯向けの住宅ローン減税も拡充されました。認定住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円まで住宅借入金等の年末残高の限度額が引き上げられています。人事労務担当者は、これらの改正内容を正確に把握し、従業員への適切な案内と年末調整業務への反映が求められます。

| 改正項目 | 内容 | 人事労務担当者の対応 |

| 定額減税 | 本人3万円、家族1人につき3万円の所得税控除 | 6月以降の源泉徴収に反映・年末調整で精算 |

| 個人住民税 | 本人1万円、家族1人につき1万円の控除 | 6月徴収なし・7月から11分割徴収の案内 |

| 住宅ローン減税 | 子育て世帯向け借入限度額引き上げ | 対象従業員への情報提供と申請サポート |

e-Taxの導入と電子申告の具体的メリット

e-Taxとは、国税電子申告・納税システムのことで、インターネットを通じて所得税の申告や納税手続きを完結できるサービスです。導入メリットは以下のとおりです。

まず、時間と場所の制約からの解放です。税務署に行く必要がなく、確定申告期間中は24時間いつでも自宅から手続きが可能になります。

次に、添付書類の省略が挙げられます。源泉徴収票や社会保険料控除証明書など、多くの書類をシステムに入力するだけで提出が不要になり、ペーパーレス化を実現します。

さらに、還付金の受け取りが迅速になります。紙の申告では1か月以上かかる還付処理が、e-Taxでは約3週間程度に短縮されます。

青色申告者には10万円の控除額アップという経済的メリットもあります。

人事労務担当者は、e-Taxの導入により年末調整業務の効率化が図れ、従業員の還付申告もスムーズになります。

まとめ

所得税の仕組みは「所得金額計算→所得控除→課税所得→税率適用」の流れで理解できます。累進課税制度による7段階の税率構造や10種類の所得区分を押さえることが重要です。

人事労務担当者には所得控除の知識を活用して従業員の節税をサポートし、年末調整を効率的に進めるスキルが求められます。また、e-Taxなどのデジタル化で業務効率が向上している点も注目すべきでしょう。税制改正の動向を把握し、正確な知識で従業員からの質問に対応できる体制を整えましょう。

この煩雑な年末調整対応の負担を軽減するなら、クラウド型労務管理システム「ロウムメイト」がおすすめです。年末調整に必要な書類の収集がオンラインで完結し、ステータスも可視化されるので、面倒な年末調整業務の負担が軽減されます。また、「はい」「いいえ」などのアンケート形式で直感的に入力を進められるので、従業員もわかりやすく、労務担当者・従業員双方の業務改善になります。無料デモ画面もご用意しておりますので、ぜひお問い合わせください。