予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

商品やサービスの価格設定に悩んでいませんか。適切な利益を確保するためには、まず製品やサービスにかかるコストを正確に把握する必要があります。そこで重要になるのが「原価計算」です。原価計算は、企業経営において利益を左右する重要な要素であり、経営判断や価格戦略の基礎となります。

そこで本記事では、原価計算の基本的な考え方から実務での計算方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。

目次

原価計算とは

原価計算とは、製品やサービスの提供にかかった費用を算出するための手法です。企業活動では、原材料の仕入れや人件費の支払い、設備の維持管理など、さまざまな費用が発生します。これらの費用を正確に把握して計算することで、経営判断に必要な情報が得られるのです。

企業が利益を確保し、持続的な成長を実現するためには、原価の把握は欠かせません。そのため原価計算は、企業経営の基盤となる重要な業務として位置づけられています。

【予実管理の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

予実管理システム『ヨジツティクス』を使って、経営データの収集・管理・分析が楽に!

●経営データの一元管理が簡単にできる

●属人的なエクセル業務をなくせる

●集計ミスやトラブルを防げる

●予実の差異を早期に発見し対策できる

●組織や役職別に閲覧・編集権限を制御できる

⇒ ヨジツティクスの資料を見てみたい

原価計算の5つの目的

原価計算が担う重要な役割を、5つの代表的な目的から詳しく解説します。それぞれの目的において、原価計算がどのように活用され、企業経営にどのような価値をもたらすのかを具体的に確認してみましょう。原価計算の目的を理解することで、経営判断の精度向上や業務効率化も期待できます。

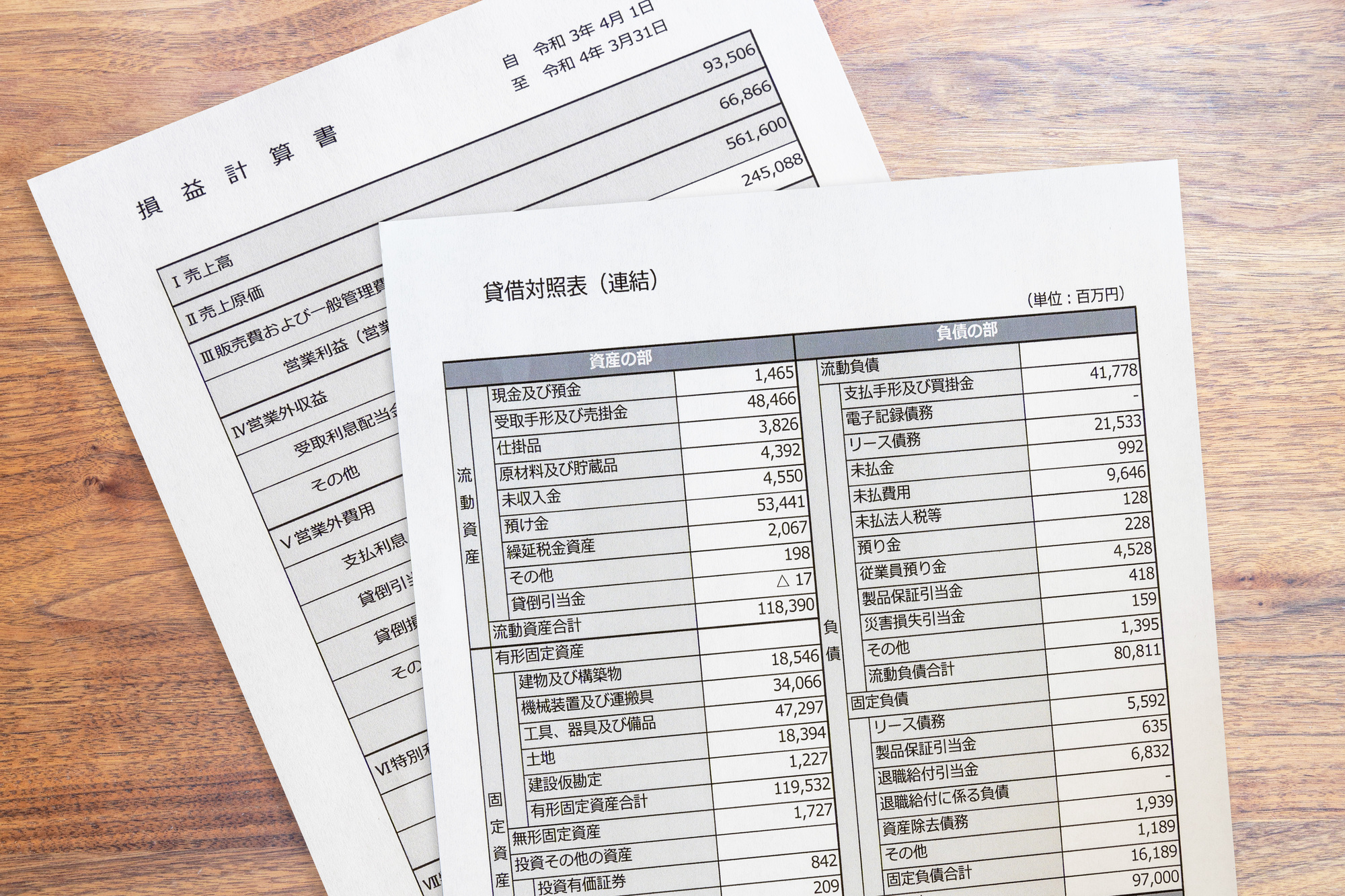

財務諸表の作成

原価計算の重要な目的のひとつに、財務諸表の作成があります。財務諸表とは、企業の経営状況を示す書類で、貸借対照表や損益計算書などから構成されます。企業は、株主や銀行などのステークホルダーに対して、これらの書類を通じて自社の経営状況を報告する義務があるためです。

財務諸表の中でも、特に損益計算書には売上原価の記載が求められます。売上から売上原価を差し引いた粗利益は、企業の収益性を示す重要な指標となるからです。そのため、製品やサービスの製造・提供にかかる費用を正確に把握し、適切に原価計算を行う必要があります。

原価管理

原価管理とは、企業の利益を最大化するためにコストの発生状況を分析し、効率的な経営を実現する取り組みです。原価計算によって、項目別の費用を詳細に把握することで、削減可能な部分を特定できます。

製造工程での無駄な作業や非効率な業務を洗い出し、人材や時間などの資源を最適化することで、生産性の向上が実現できるでしょう。また、原価を項目ごとに分析することで「人件費が予想以上に高額」「原材料の価格が上昇している」など、具体的な課題も明確にできます。

商品価格の設定

適切な価格設定にも、原価計算が欠かせません。なぜなら、原価を正確に把握することで、適正な販売価格を判断し、利益の確保が可能になるからです。

原価を下回る価格設定や、利益幅が小さすぎる場合、企業の収益性は低下します。原価をしっかりと把握することで、商品価格の設定や取引先との価格交渉を効果的に進められるでしょう。

予算編成

原価計算は、次期の予算編成においても重要な役割を果たします。利益目標を達成するためには、あらかじめ原価を把握した上で、項目別の予算目標の設定が必要です。費用を項目ごとに分析することで、具体的な予算目標と削減施策が立案できます。

例えば、材料費を抑えるための仕入先の見直しや生産効率化による労務費の削減、設備投資による経費の最適化など、具体的な取り組みにつなげられるでしょう。このように、原価計算に基づく予算編成は、経営目標の達成と収益性の向上に直結する重要な経営活動といえます。

経営計画

原価計算は中長期的な経営計画の策定においても重要な役割を果たします。例えば「売上高を3年で2倍に」という目標も、原価計算による裏付けがなければ、その実現可能性を判断できません。原価を正確に把握することで、経営計画に数値的な根拠を持たせられます。

原価構造を分析することで、設備投資の必要性や人員体制の見直しなど、中長期的な経営課題も明確になるでしょう。経営計画の実行段階でも、原価計算は重要な判断材料といえます。

予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。

従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!

⇒

3分でわかるサービス資料ダウンロード

原価計算に必要な基礎知識

ここでは、原価計算に必要な基礎知識を紹介します。具体的には、原価計算と原価管理の関係性、財務会計と管理会計の違い、また費用構造を理解するための直接費・間接費、変動費・固定費の区分について分かりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

原価計算と原価管理の違い

原価管理は基準となる原価を設定し、その基準値から外れないように統制を行い、場合によっては原価を低減させる取り組みのことです。原価計算は、製品やサービス1単位あたりの原価を目的に応じて把握することなので、原価管理を効果的に実施するための手段のひとつといえるでしょう。

製造原価を把握することは原価計算であり、その製造原価を目標値に近づけるよう改善活動を行うことが原価管理に該当します。原価管理にはリスク管理と利益管理という主に2つの役割があります。原価の変動リスクを予測して対策を講じることで損失を最小限に抑え、無駄を省いて原価を低減することで収益拡大につなげられます。

財務会計と管理会計の違い

企業会計は、財務会計と管理会計という2つの側面を持っています。財務会計は、投資家や債権者、税務署などの外部利害関係者に向けて企業の財務状況を報告する会計です。一方、管理会計は、経営者の意思決定に必要な情報を提供するための会計を指します。

財務会計は法律で定められた会計基準に従って作成する必要があるのに対し、管理会計は企業が自由に設計できる点が大きな違いです。また、財務会計では金額のみを扱いますが、管理会計では数量や時間など、経営に必要なさまざまな指標を活用できます。

直接費と間接費の違い

原価計算における直接費と間接費は、製品との関連性によって分類されます。直接費は製品の製造に直接関係する費用です。一方、間接費は製品の製造に間接的にかかる費用で、複数の製品に共通する工場建物の減価償却費や光熱費などが含まれます。

直接費は各製品に個別の費用として割り当てられますが、間接費は複数の製品で共有する費用のため、合理的な配賦基準を用いて各製品に振り分ける必要があります。

変動費と固定費の違い

変動費と固定費は、生産活動における費用の性質に基づいて分類されます。変動費は生産量や売上高に応じて比例的に増減する費用で、原材料費や外注加工費、販売手数料などが該当します。

一方、固定費は生産量や売上高に関係なく一定期間に発生する費用で、工場の減価償却費や賃借料、管理部門の人件費などが代表例です。

変動費率が高い企業は売上の変動に応じて費用も変動するため、損益分岐点を超えると利益が大きく改善する傾向にあります。一方、固定費率が高い企業は、一定の売上規模を確保することが重要です。

予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。

従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!

⇒

3分でわかるサービス資料ダウンロード

原価の要素は3種類

製造原価を構成する3つの主な要素は、材料費、労務費、経費です。これらは、原価の3要素とも呼ばれています。ここからは、それぞれの特徴と分類方法を解説します。原価計算の正確性を高めるために、直接費と間接費の区分や、具体的な費目の分類方法を理解しておきましょう。

材料費

材料費は製品の製造に使用する原材料の購入費用です。材料費は大きく、直接材料費と間接材料費に分類されます。製品の主要な材料となる主要材料費や外部から購入する部品である買入部品費は直接材料費に該当します。

一方、接着剤や塗料などの補助材料費、機械油などの工場消耗品、固定資産として扱わない工具・備品である消耗工具備品費は間接材料費として計上するのが一般的です。厳密な原価計算のためには、これらの材料費を適切に分類し、各製品に正確に配分することが重要といえます。

労務費

労務費は、製品の製造に関わる従業員の人件費です。労務費も直接労務費と間接労務費に分類されます。製造ラインの作業員の給与や、特定の製品の組立作業にかかる賃金は直接労務費に該当します。

一方、製造部門の管理職や工場の監督者、メンテナンススタッフの給与は、複数の製品にまたがって発生するため間接労務費です。労務費には基本給のほか、賞与手当、退職給付費用、法定福利費なども含まれます。

経費

経費は、材料費と労務費以外の全ての原価要素を指します。具体的には電気代や水道代などのメーターで測定できる測定経費、外注加工費や修繕費などの支払経費、賃借料や保険料などの月割経費、棚卸消耗費などです。

経費も、材料費や労務費と同様に直接費と間接費に区分されます。例えば、特定製品の外注加工費は直接経費、複数の製品で共有される工場全体の電気代は間接経費です。

経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!

⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード

原価計算の種類と特徴

企業活動における主な原価計算手法について、種類別に解説します。各手法には独自のメリットとデメリットがあり、企業の経営目的や管理ニーズに合わせて選択することが重要です。ここでは、それぞれの原価計算手法の特徴、適用場面について詳しく見ていきます。

総合原価計算

総合原価計算は、一定期間に発生した製造原価を合計し、生産数で割ることで製品1単位あたりの原価を算出する手法です。食品や電気製品、鉄鋼などの製造業で、同一規格の製品を大量生産する場合に適しています。

総合原価計算の方法には、単純総合原価計算、工程別総合原価計算、組別総合原価計算、等級別総合原価計算という複数の種類があります。計算が比較的容易で大量生産に向いていますが、期間の最後まで原価が確定しないため、タイムリーな原価管理が難しいのが課題点です。

個別原価計算

個別原価計算は、ひとつひとつのプロジェクトや製品ごとに原価を集計する方法です。システム開発や建設業などの受注生産形態で採用されています。材料費・労務費・経費を直接費と間接費に分類し、製造指図書単位で集計していきます。

製品やプロジェクトごとの利益を正確に把握できるため、適切な価格設定や経営判断に活用できるのが特徴です。計算が煩雑で手作業では時間がかかり、複数のプロジェクトを並行して進める場合は特に作業負担が大きくなるという課題があります。

直接原価計算

直接原価計算は、製造原価を変動費と固定費に分類し、変動費だけを製品原価として計算する手法です。原材料費や直接労務費といった変動費のみを製品原価として扱い、工場の減価償却費や管理部門の人件費などの固定費は期間費用として処理します。

この方法のメリットは、在庫の増減に影響されず、製品の採算性を正確に把握できることです。また、限界利益が生産量に関係なく一定となるため、短期的な利益計画の策定にも活用できます。ただし、直接原価計算は内部管理目的に限定され、財務諸表作成など外部報告には使用できないという制限があります。

部分原価計算

部分原価計算は、製造に必要な費用の一部のみを計算して原価を割り出す方法です。主に企業の経営判断や原価管理に活用されます。算出する際は、変動費のみを原価として計上し、固定費は原価に含めない方法が一般的です。

そのため、各製品の利益率を明確に把握でき、価格設定や製造計画の立案に役立ちます。部分原価計算も、外部への情報提供には使用できないという制限がある点に注意が必要です。

全部原価計算

全部原価計算は、製造原価を計算する際に、変動費と固定費の両方を原価として計上する手法です。製造に直接関係する原材料費や人件費などの変動費に加え、工場の減価償却費や管理部門の人件費といった固定費も製造原価に含めて計算します。

現行の会計制度では全部原価計算が原則とされており、多くの企業の決算で採用されている点が特徴です。この方法は、原価を変動費と固定費に分ける必要がないため事務処理が簡単というメリットがあります。

ただし、生産量の変動によって製品1単位あたりの原価が変化するため、正確な原価率の把握が難しいという課題があります。

標準原価計算

標準原価計算は、統計的データや科学的分析に基づいて事前に設定した標準原価と、実際に発生した原価との差異を分析するための計算方法です。月次決算の効率化に役立つ他、実際原価との差異分析を通じてコスト管理上の問題点や改善点を把握できます。

一方で、環境変化が大きい場合は実際原価とのずれが生じやすく、標準原価の設定自体を誤ると正確な財務情報が得られないという点がデメリットです。この計算方法では、製品完成時に標準原価で仕訳を行い、期末に実際原価との差額を「標準原価差異」として処理します。

実際原価計算

実際原価計算は、各製品の製造過程で実際に要した材料費、労務費、経費を積み上げて計算する方法です。製造現場で使用した部品・材料の数量と単価、作業時間などの実績値を基に原価を算出します。

製造原価は、直接製造原価と間接製造原価の合計として計算されます。この方法は正確な原価を把握できる反面、原価が確定するまでに時間がかかり、迅速な経営判断が難しい点が課題です。そのため、多くの企業では標準原価計算と併用して原価管理を行っています。

経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!

⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード

実務での原価計算の進め方

原価計算を実務で進めるにあたって、3つの基本的なステップがあります。まず費目別原価計算で項目ごとに分類し、次に部門別原価計算で各部門への費用配賦を行い、最後に製品別原価計算で各製品の原価を算出する流れです。以下では、それぞれの手順について詳しく解説していきます。

手順1:費目別原価計算

原価計算の最初のステップである費目別原価計算では、費用を材料費と労務費、そして経費に分類します。それぞれの費目は、さらに直接費と間接費に分けて集計します。直接費は製品に直接関係する費用で、間接費は複数の製品に共通する費用です。

例えば、製造業では原材料や部品の購入費用を材料費として計上し、工場の従業員の給与を労務費、工場の設備維持費を経費として計算します。この際、費用項目を細かく分けすぎると集計作業が煩雑になるため、自社の経営状況に合わせて適切な分類方法を設定することが重要です。

手順2:部門別原価計算

部門別原価計算では、費目別に算出した間接費を各部門に振り分けます。製造部や技術部、管理部など、部門ごとの活動内容に応じて適切な振り分け基準を設定しておきましょう。

例えば、材料費は各部署での使用量、光熱費には部門の専有面積、人件費には労働時間といった基準を用います。これにより、部門ごとのコスト構造が明確になり、管理精度の向上が期待できるでしょう。

手順3:製品別原価計算

製品別原価計算は、原価計算の最終段階として、各製品にかかった原価を算出する工程です。まず、費目別原価計算で把握した直接費と、部門別原価計算で振り分け済みの間接費を合計します。この合計した原価を、製品ごとの生産数量や作業時間などの配賦基準に基づいて割り振ることで、1製品あたりの原価を算出可能です。

経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!

⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード

原価計算はヨジツティクスで一括管理!

原価計算はシステム化することで、作業効率が大幅に向上します。ヨジツティクスは、部門別の予算編成と執行管理ができ、リアルタイムでの予算残高確認が可能です。さらに、原価計算の3要素である材料費、労務費、経費を体系的に管理し、データの一元化と共有が実現できます。

マニュアル不要で操作できるUIを採用しており、利用人数の制限もないため、経理部門以外のスタッフでも簡単に利用できる点も魅力のひとつです。各部門が会社に与える影響を把握できることから、迅速な意思決定と原価管理の精度向上が期待できます。

予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。

従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!

⇒

3分でわかるサービス資料ダウンロード

まとめ

原価計算は、企業の収益性と競争力を左右する重要な業務のひとつです。材料費、労務費、経費という3つの要素を正確に把握し、適切な価格設定や経営判断に活用することが求められます。しかし、原価計算を手作業で行うことは非常に煩雑で、多くの時間と労力が必要です。

特に、部門別や製品別の原価計算では、直接費と間接費の適切な振り分けが必要となり、作業ミスのリスクも高まります。ヨジツティクスなら部門別の予算編成から執行管理まで一括で対応できるため原価の可視化も容易です。ぜひ一度ご検討ください。

【経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に!】

予実管理システム『ヨジツティクス』を使って、属人的なエクセル業務をなくして、経営判断を早く正確に!

●経営データの一元管理が簡単にできる

●属人的なエクセル業務をなくせる

●集計ミスやトラブルを防げる

●予実の差異を早期に発見し対策できる

●組織や役職別に閲覧・編集権限を制御できる

⇒ ヨジツティクスの資料を見てみたい