労働者名簿は法定三帳簿の一つで、各事業場での作成が義務付けられている書類です。労働者名簿の作成・保管に不備があると、最悪のケースでは刑事罰の対象となるため、正しい作成・保管方法を押さえておく必要があります。

この記事では、労働者名簿の書き方や記入例、記載必須の項目やテンプレートなどを詳しくご紹介します。

目次

1.労働者名簿とは?

労働者名簿とは、従業員の氏名や生年月日などの基本情報を記載した書類です。労働基準法第107条にて、従業員を一人以上雇用している企業に作成と保管が義務付けられています。

目的は、人事・労務業務に欠かせない情報を一元管理するためです。従業員が入社する都度、一人分ずつの作成が必要で、内容に変更があれば改訂してつねに最新情報にしておく必要があります。

2.労働者名簿は法定三帳簿の1つ

法定三帳簿とは、労働基準法で作成・保存が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」3つの書類の総称です。それぞれ事業場ごとの作成が義務付けられており、従業員を一人以上雇っている場合に作成が必要です。

労働者名簿とあわせて、賃金台帳と出勤簿についても押さえておきましょう。

賃金台帳

賃金台帳とは、下記情報から給与の支払い状況を記載した書類です。

- 従業員の氏名、性別

- 賃金の計算期間

- 労働日数、労働時間

- 時間外労働、休日労働、深夜労働の労働時間

- 基本給

- 手当の種類とその額

- 税金や保険の控除項目とその額

賃金台帳は、雇用形態に関係なくすべての従業員が記載対象です。

賃金台帳とは? 作成方法、記載事項の書き方、保管期間を簡単に

賃金台帳とは、給与の支払い状況を記載する書類です。法定三帳簿の一つであり、事業場ごとに作成と保管が義務づけられています。今回は賃金台帳の記載事項や書き方、保管期間や保管方法などについて詳しく解説します...

出勤簿

出勤簿とは、労働日数や時間などの労働状況を記載した書類です。出勤簿を作成する目的は、労働時間の正確な把握と賃金台帳の正確な作成のためであり、下記のような情報を記載します。

- 出勤日と労働日数

- 出勤・退勤時間

- 時間外労働を行った日付・時刻・時間数

- 休日労働を行った日付・時刻・時間数

- 深夜労働を行った日付・時刻・時間数

出勤簿も雇用形態に関係なく全従業員が記載対象ですが、管理監督者は対象外です。

出勤簿とは? 項目や書き方、保存期間をわかりやすく解説

出勤簿とは、労働者の出勤日や労働日数、労働時間などを記載する書類です。作成・保管が義務付けられている書類であり、企業は事業場ごとに作成する必要があります。

今回は出勤簿について、詳しい記載事項や書き方...

3.労働者名簿と社員名簿・従業員名簿の違い

労働者名簿と同じく、従業員情報を管理する書類に「社員名簿」や「従業員名簿」があります。

労働者名簿との違いは「労働基準法に記載された名称であり、記載項目が定められているか」。労働者名簿は労働基準法における正式名称であり、その内容も労働基準法によって記載項目が定められています。

一方、社員名簿や従業員名簿と呼んでいるものでも、労働基準法第107条で定められ項目が記載されていれば、労働者名簿として扱えます。反対に、労働者名簿と呼んでいても定められた記載項目が一つでも欠けている場合、労働者名簿として無効となるのです。

4.労働者名簿の対象者

労働者名簿の対象者は、日雇い労働者を除いたすべての労働者です。常時雇用する労働者であれば、雇用形態に関係なく労働者名簿の対象となります。正社員のほか、アルバイトやパートも含まれ、短期間のアルバイトも対象です。

労働者名簿は、事業場ごとに従業員一人ひとりの名簿の作成が必要です。出向している労働者の場合、その事業場に籍を残しているか、移籍しているかによって変わってきます。

| 籍を残している | 出向前の会社、出向先の会社の両方に記載 |

| 移籍している | 出向先の会社のみ記載 |

労働者名簿の対象外者

日雇い労働者のほか、以下の人は労働者名簿の対象外です。

- 派遣社員

- 会社の代表者、役員

派遣社員は派遣先の会社ではなく、派遣元の労働者名簿の対象となります。代表者と役員は労働基準法上の「労働者」ではないため、労働者名簿の管理対象外です。

5.労働者名簿の記載必須項目

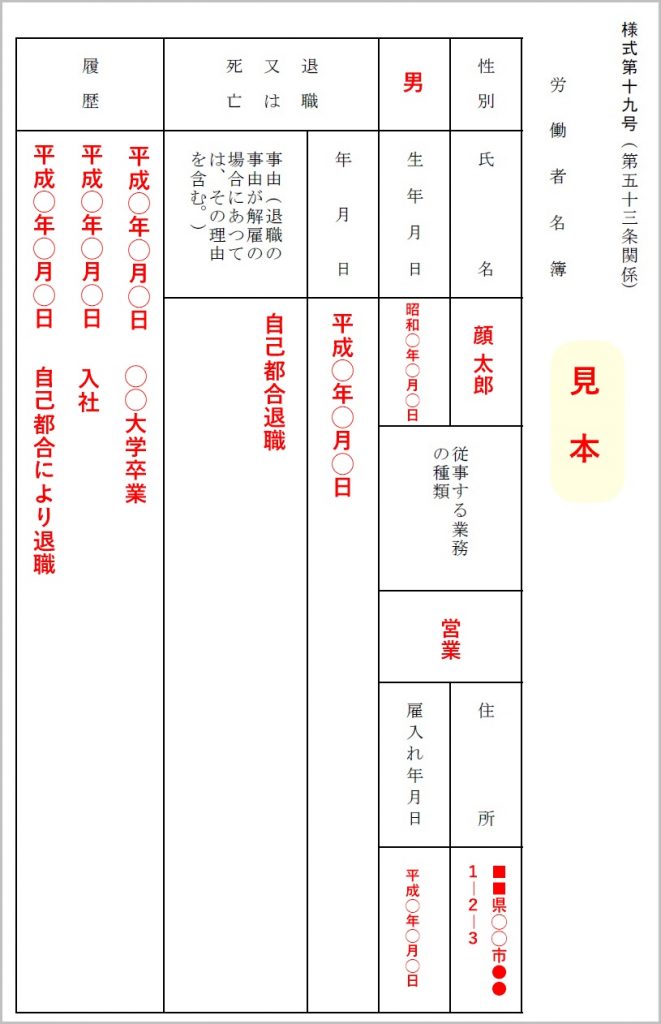

※厚生労働省「様式第十九号」をもとに作成

労働基準法によって定めのある必須記載の項目は、以下のとおりです。

- 氏名・生年月日・性別

- 住所

- 従事する業務の種類

- 履歴

- 雇入れ年月日

- 退職した年月日とその事由

- 死亡した年月日とその事由

- 必須ではないが記載が推奨される項目

項目ごとに労働者名簿に記載する内容を詳しくみていきましょう。

①氏名・生年月日・性別

戸籍に登録されているのと同じ内容で氏名、生年月日、性別を記載します。在籍中の入籍や離婚などで名字が変わった場合は、労働者名簿の氏名も変更が必要です。名字や氏名の変更は会社側ではわからないため、従業員に申告するよう伝えておきましょう。

②住所

現在住んでいる住所を記載します。住民票に記載の住所と現住所が異なる場合もあるため、従業員に確認が必要です。引越しなどで住所が変わった場合は、労働者名簿も更新します。

③従事する業務の種類

従業員が日常的に行なっている業務内容を所属する部門や職種、役割と合わせて記載します。業務の種類は、労災の申請手続きなどで必要になる内容です。そのため、配置転換などがあった場合は都度更新しましょう。

なお、労働基準法施行規則第53条第2項にもとづき、常時使用する労働者が30人未満の事業所では、この項目の記入は義務ではありません。

④履歴

履歴に記載範囲の法的な明示はないものの、一般的には異動や昇進などによる社内での履歴を記載します。従事する業務の種類に変更があれば、履歴も更新が必要です。必要に応じて、保有資格や学歴などの情報を記載してもよいでしょう。

⑤雇入れ年月日

採用した日ではなく、従業員を雇用した年月日を記載します。試用期間や研修期間がある場合でもその時点では雇用していることになるため、雇用と同時に試用期間や研修期間が始まる場合は、その開始日が雇入れ日にあたります。

事業者は、正式に雇い入れた日を忘れないようしっかりと記録しておきましょう。

⑥退職した年月日とその事由

出社日ではなく、従業員が最終的に在籍していた日を記載します。会社都合による退職となる場合は、年月日とあわせて退職した理由も記載が必要です。

自己都合退職の場合、理由の記載は不要ですが、トラブル回避のために辞表の提出日や受理日などを記録しておくとよいでしょう。

⑦死亡した年月日とその事由

在職中に従業員が亡くなった場合、その年月日と死亡理由を記載する必要があります。死亡理由の記載が必要なのは、それが労災にあたるかを判断するためです。

⑧必須ではないが記載が推奨される項目

必須項目以外の項目を記載してはいけない決まりはありません。上記必須項目のほか、以下のような情報を記載しておくと役立つ時があるでしょう。

- 健康保険被保険者番号

- 基礎年金番号

- 雇用保険被保険者番号

- 緊急連絡先

必要に応じて、項目の追加も検討してみましょう。

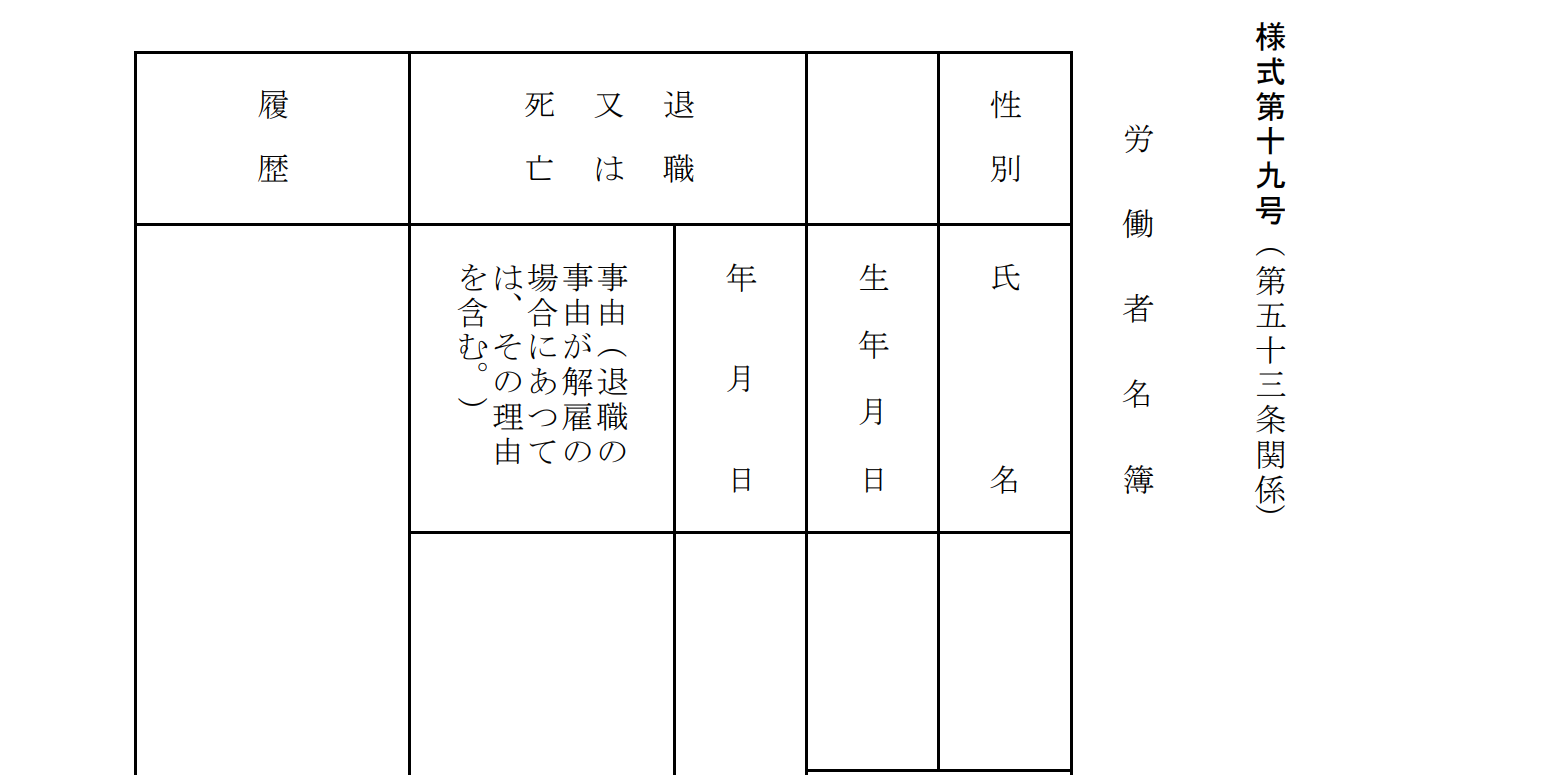

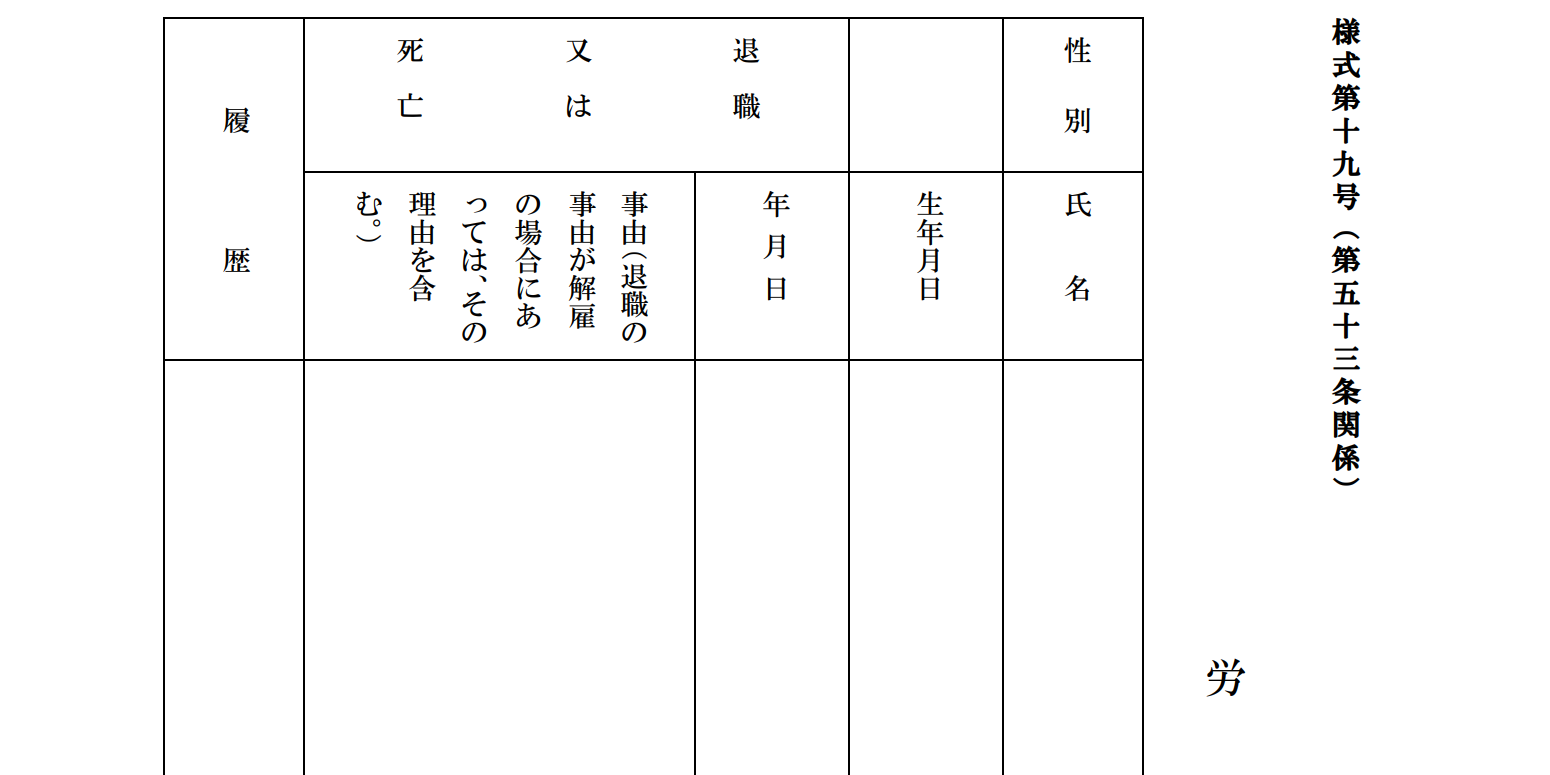

6.労働者名簿の書式と無料テンプレート

労働者名簿は必須項目が記載されていれば、書式に特別な決まりはありません。「労働者名簿」とWebで検索すると、WordやExcelでそのまま使える無料テンプレートも多く公開されています。

また、厚生労働省や東京労働局でも労働者名簿のテンプレートを配布しており、公的機関のテンプレートは、下記リンクからダウンロード可能です。

出典:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)」

出典:東京労働局「様式集」

ソフトやシステムでの作成も可能

労働者名簿は、労務管理ソフトや人材管理システムなどの電子媒体でのテンプレートの流用・作成も可能です。働き方の多様化やIT化により、労働者名簿をはじめさまざまな書類をオンラインで管理する企業も増えています。

システムによっては労働者名簿のテンプレートを備えていたり、システム内の書類作成機能でかんたんに作成できたりします。

7.労働者名簿の書き方と記入例

厚生労働省が配布している「様式第十九号」のフォーマットによる記入例は、下記のとおりです。

労働者名簿は記載欄が大きいわけではないため、要点を簡潔に記入し、わかりやすく作成しましょう。

8.労働者名簿の保管方法と保存期間

労働者名簿は作成だけでなく、保存も義務付けられています。適切に保存していないと罰則の対象となる恐れもあるため、保管方法と保存期間は要チェックです。

労働者名簿の保管方法

労働者名簿の作成形式と保管方法は、法律による定めはありません。作成形式は紙とデータのどちらでも可能であり、事業場ごとに保管できていればその具体的な方法は問われません。

ただし、電子データで保管する場合、下記要件を満たす必要があります。

- 法令で定められた要件を備え、かつそれを画面上で表示し、印字できること

- 労働基準監督官の調査などの際にすぐに必要事項が明らかにでき、提出できるシステムになっていること

- 誤って消去されないこと

- 長期にわたって保存できること

そのほか、管理者権限を設けて誤って消去されないようにする、バックアップを取って常に最新情報まで保存されるようにするなど、システム側での調整も必要です。

労働者名簿の保存期間

労働者名簿の保存期間は、労働者が退職・死亡・解雇した日から起算して5年間です。労保存期間については、労働基準法第109条によって以下のように定めがあります。

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

出典:e-GOV法令検索「労働基準法第109条」

5年を経過したら、対象の労働者の名簿は削除しなければなりません。保存期間を過ぎて削除し忘れがないよう、また在籍中の労働者と混合しないよう注意が必要です。

なお、労働者名簿の保存期間は、2020年4月1日の労働基準法改正によって、3年から5年に延長されています。

9.労働者名簿の作成・更新・変更の注意点

あわせて、労働者名簿の作成・更新・変更に関する注意点も押さえておきましょう。

労働者名簿は事業場ごとに作成する

労働基準法にて、労働者名簿は事業場ごとの作成が必要と定められています。つまり、本社で一括作成・管理はできません。よって本社とは別に、支社や店舗、工場などがある場合、それぞれの場所で労働者名簿の作成が必要です。

情報は遅延なく更新する

労働基準法施行規則第53条では、労働者名簿の情報に変更があった際には「遅延なく」更新することを定めています。変更があった次の日にすぐ更新するのが望ましいものの難しい場合もあるでしょう。そのときは、合理的な期間内に更新すれば問題ありません。

ただし、更新を怠ると、労働基準法違反の指摘を受ける恐れがあるため注意しましょう。

マイナンバーは労働者名簿で管理できない

必須項目ではないものの、基礎年金番号などもあわせて管理する場合もあります。ただし、マイナンバーは労働者名簿で管理できない点に注意しましょう。

マイナンバーは重要な個人情報であるため、具体的な用途に限定して収集されます。労働者名簿ではほかの目的で使用する可能性があるため、マイナンバーの記載・管理は認められません。

10.労働者名簿の作成・保存を怠った場合の罰則

労働者名簿の作成や保存を怠った場合、刑事罰の対象です。具体的には、違反行為者、つまり労働者名簿の作成を担当する従業員と企業に対し、30万円以下の罰金が科せられます。ただし、刑事罰となるのは悪質な違反が認められるケースに限ります。

また、労働基準監督官によって検察官に送致されると、都道府県労働局のWebサイトで企業名とともに違反内容が公表されてしまいます。取引先や消費者などのステークホルダーからの信頼を損ねる恐れもあるため、労働者名簿は適切な作成・保存が求められます。