新規事業の立ち上げは、多くの企業にとって会社を長期間存続させ、成長させるために重要です。既存事業の将来が不透明な状況の中、新規事業の立ち上げを急ぐ経営者や、新規事業の立ち上げを任された事業担当者もいるでしょう。

しかし、新規事業の立ち上げにはリスクが伴います。そのため、市場調査を慎重に行い、リスクを最小限に抑える戦略を計画することが非常に重要です。

この記事では、新規事業の立ち上げが必要な理由や、立ち上げるプロセス、新規事業立ち上げの際に役立つフレームワークや他社の成功事例まで、幅広く解説していきます。

目次

1.新規事業とは?

新規事業とは、企業が新しい市場に参入すること、新しい商品を開発すること、または新しいビジネスモデルを採用することによって展開される事業活動です。

新規事業を立ち上げることで、企業は新しい成長の機会をとらえ、多様化を図り、競争上の優位性を確立することが可能になります。

新しい市場とは、未開拓の地域や顧客層などで、ここに進出することで企業は新たな収益源を確保できます。新しい商品の開発は、技術革新や消費者ニーズの変化に応じて行われます。

さらに、新しいビジネスモデルを導入することで、企業は業務の効率化、コスト削減、顧客満足度の向上などを図ることが可能です。これらの戦略を通じて、企業は持続可能な成長を実現し、市場での地位を固められます。

【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】

評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!

●評価シートが自在につくれる

●相手によって見えてはいけないところは隠せる

●誰がどこまで進んだか一覧で見れる

●一度流れをつくれば半自動で運用できる

●全体のバランスを見て甘辛調整も可能

2.新規事業の立ち上げが必要な理由

新規事業の立ち上げは、企業にとって多くの挑戦を伴いますが、それを乗り越えた先には成長とイノベーションの大きな機会が待っています。ここでは、新規事業の立ち上げが必要な理由について具体的に解説していきます。

市場環境の変化への適応

市場環境は常に変化しており、製品ライフサイクルの短縮化も進んでいます。企業が生き残るためにはこれに適応することが不可欠です。新規事業を通じて、企業は新たな技術や消費者の嗜好の変化に応じた製品やサービスを提供することができ、市場での存在感を維持または強化することが可能になります。

持続可能な成長の実現

新規事業を通じて、既存のビジネスモデルや市場に依存しない新しい収益の柱を築くことができます。新規事業は既存事業とは異なる市場や顧客に焦点を当てることで、企業のリスク分散と持続可能な成長を促進します。

次世代を担う人材の育成

新規事業の立ち上げは、人材育成の機会を創出します。新しいチャレンジを通じて、従業員のリーダーシップやイノベーティブな思考を促し、企業内でのキャリアパスを豊かにできます。これは、企業にとって未来を担うリーダーや革新者を育成する絶好の機会となります。

競争優位の確立

市場に先駆けて新規事業を立ち上げることは、競争優位を築くための有効な戦略です。革新的な製品やサービスによって市場のニーズに応え、顧客からの信頼と支持を獲得することが、長期的な成功への鍵となります。また、新規事業によって既存市場の枠を超え、新たな顧客層を開拓することも可能です。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから

3.新規事業を立ち上げるための7つのプロセス

新規事業を立ち上げる手順には多様なアプローチがあります。こでは基本的な進め方を、7つのプロセスに分けて解説します。

- 自社の理念・ビジョンを明確にする

- 事業領域を決めアイデアを生み出す

- 市場調査・事業性を見極める

- 新規事業立ち上げの環境を整備する

- テストマーケティングを実施する

- 事業計画を策定する

- 施策の実行・改善をする

①. 自社の理念・ビジョンを明確にする

企業理念や成し遂げたいビジョンを明確にすることは、事業活動の指針となり、全ての意思決定の土台になります。

明確なビジョンは、組織内の意思統一を図り、全社員が共通の目標に向かって努力することを促します。また、企業の社会的使命や目指すべき将来像を明確にすることで、外部のステークホルダーからの信頼獲得にもつながります。

まずは、企業が何を成し遂げたいのか、どのような価値を顧客や社会に提供したいのかを具体的に策定し、それを事業計画やマーケティング戦略に反映させていきます。

この基盤のうえに、新規事業の具体的なアイデアを生み出し、市場への進出計画を練ることが可能になります。

ビジョンとは?【作り方を簡単に】企業例、経営理念との違い

ビジョンとは、未来像や目指すゴールのこと。企業では、組織が一体となって目的を達成するためにビジョンを掲げています。ビジョンは企業の成長ステージや時代に合わせて内容を変えていくべきものであるため、新たに...

②事業領域を決めアイデアを生み出す

新規事業の成功において、どの市場に参入するかという事業領域の選定は、非常に重要なステップです。まず、企業が現在持っている資源や強み、市場のトレンドを評価し、それを活かせる市場領域を検討します。

次に、選定した市場領域にもとづき、イノベーティブなアイデアを生み出します。この段階では、ブレインストーミングセッションを活用したり、消費者のニーズや問題点を把握したりすることが効果的です。

また、既存の製品やサービスを改善することから新しいアイデアが生まれることもあります。

アイデア出しは、創造性と市場への深い洞察が必要とされるため、多様なバックグラウンドを持つチームメンバーからの意見を積極的に取り入れましょう。

多角的な視点からアイデアを評価し、最も実行可能性が高く、市場インパクトが大きいものを選び出すことが大切です。

ブレインストーミングとは? ブレストの効果・やり方を簡単に

ブレインストーミングとは、複数人で行う会議手法です。ここでは、ブレインストーミングをさまざまな角度から解説します。

1.ブレインストーミングとは?

ブレインストーミング(brainstorming)...

③市場調査・事業性を見極める

選定した事業アイデアが実際に市場で成功する可能性があるかどうかを慎重に分析します。市場の潜在的な需要、競合状況、顧客の動向、価格設定、利益率など、多角的に事業計画の実行可能性を検証することが求められます。

ターゲット市場を把握するためには、オンライン調査、インタビュー、競合分析などが挙げられます。

競合他社の分析では、競合の製品やサービス、価格戦略、市場シェア、強みと弱みを分析します。市場での差別化ポイントを見つけ出し、市場における自社のポジショニングを明確にします。

さらに、市場調査の結果を基に、予想収益、コスト構造、投資回収期間などを計算し、事業が経済的に持続可能かどうかを検討します。

④新規事業立ち上げの環境を整備する

新規事業を成功させるためには、資金、人材、技術、物理的なスペースなど、必要なリソースの確保も欠かせません。

資金調達は特に重要で、事業計画に基づいた予算を計画的に確保する必要があります。新規事業を企業内で立ち上げる際は、資金を自社の資本から調達することになります。

その場合は、事業部や財務部だけでなく、法務部や人事部とも事前に連携を取ることが重要です。

また、新規事業を運営できるスキルと経験を持つ人材も必要です。社内で選出する場合は、既存の業務への影響を考慮しなければなりません。

そのため、専門的な知識を持つ外部のプロフェッショナルを業務委託で一定期間招く方法も考えられます。外部の専門家を活用すると、専門知識を社内に蓄積させることが可能になります。

⑤事業計画を策定する

環境が整ったら、現実的な事業計画を策定します。この計画は、事業の目標、戦略、運用方法、および財務予測を詳細に定めるもので、事業の全体像を明確に描くためのロードマップとなります。

事業計画を策定する最初のステップは、達成すべき具体的な事業目標を設定することです。目標はSMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、時間的に定められた)原則に基づいて設定することが推奨されます。

次に、事業目標を達成するための具体的な戦略を設定します。たとえば、競争優位性、価格戦略、販売チャネル、マーケティングと広告戦略などです。また、製品開発のロードマップやサービス提供の方法もこの段階で計画します。

SMARTの法則とは? 目標設定の意味・メリット・具体例を解説

「SMARTの法則」は、目標を具体的で達成可能な形に落とし込み、実行力を高めるためのフレームワークです。ビジネスシーンはもちろん、自己成長やキャリアを考えるうえでも役立つため、現在も多様な場面で活用さ...

⑥テストマーケティングを実施する

新規事業の方向性が決まり、必要なリソースを確保し、事業計画が定まったら、テストマーケティングを実施します。

このフェーズでは、市場の初期反応を測るために、製品やサービスのプロトタイプまたはベータ版を限定的にリリースし、実際の顧客からのフィードバックを得ます。

テストマーケティングの結果が良好であれば、それを基に製品やサービスの大規模なローンチに向けた計画を立てます。この段階で、成功した要素を強化し、市場に適さなかった部分を削除または改善することで、製品の成功確率を大きく向上させることができます。

⑦施策の実行・改善をする

新規事業の立ち上げの最終ステップでは、策定された事業計画を基に具体的な行動に移し、継続的な評価と改善を行います。

事業を評価するためには、KPI(Key Performance Indicator)を設定し、売上や市場シェア、顧客満足度やリードの質など、事業目標に関連するさまざまなデータを収集・分析します。

得られたデータとフィードバックを基に、事業計画や施策に必要な改善をくわえます。市場の変化や顧客の要望に柔軟に対応し、製品やサービスの改良、マーケティング戦略の調整、運用プロセスの最適化を行います。

改善は継続的なプロセスであり、つねに最高の顧客体験を提供し続けるためには、このプロセスを循環させることが必要です。

KPIとは? 意味や指標の具体例、設定方法、KGIとの違いを簡単に

人事業務のKPI管理に時間がかかっていませんか?

「カオナビ」なら、人事・組織運営に関わるKPIを見える化し、効率的に運用できます!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセ...

4. 新規事業の立ち上げに役立つフレームワーク一覧

新規事業を成功に導くためには、フレームワークの活用がおすすめです。ここでは、下記の4つの段階で活用できるフレームワークを紹介します。

- アイデア出しのためのフレームワーク

- 市場調査・マーケティング戦略のためのフレームワーク

- ビジネスモデル構築のためのフレームワーク

- 事業の評価・改善を行うためのフレームワーク

①アイデア出しのためのフレームワーク

新規事業において重要なのは、質の高いアイデアを出すことです。しかし、優れたアイデアがすぐに思いつくわけではありません。フレームワークの利用が、効果的に良いアイデアを生み出す手助けとなります。

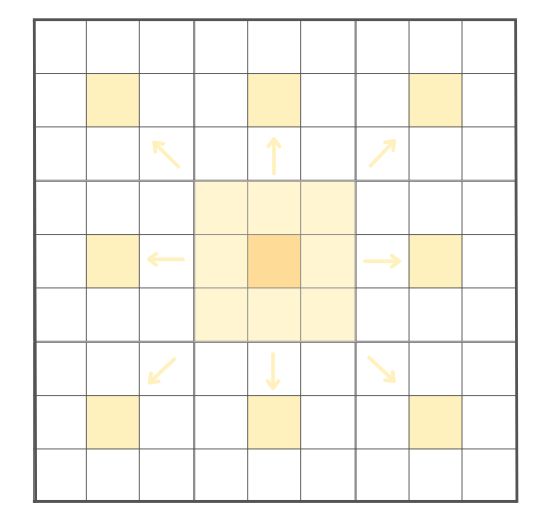

マンダラシート

マンダラシートは、特にアイデア発散の際に効果的なフレームワークです。9マスの格子の中心に主テーマを置き、それに関連するキーワードやアイデアを周囲に配置していく方法です。それぞれの要素に対してさらに関連するアイデアを拡張していくことで、一つのテーマから多くの新しいアイデアを引き出すことができます。

大谷翔平選手が使った目標達成シート(マンダラチャート)とは? 作り方

目標管理(MBO・OKR)を効率化し、社員の目標達成を促進!

人事評価システム「カオナビ」で、時間がかかる目標管理を解決!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPD...

SCAMPER(スキャンパー)法

SCAMPER法は、7つの視点で既存のアイデアを新しい角度から考えるフレームワークです。

【SCAMPER法の7つの視点】

- Substitute(代替):何を別のもので代替できるかを考える

- Combine(組み合わせ):異なるアイデアや製品、サービスを組み合わせる

- Adapt(適応)既存のアイデアを新しい用途や状況に適応させる

- Modify(修正):製品のデザインを変更する、追加機能を加える、性能を向上させる

- Put to another use(別の用途に利用):製品やサービスの新しい使い方を考える

- Eliminate(削除):不要または非効率的な要素を取り除く

- Reverse/Rearrange(逆転・再配置):既存のプロセスや製品の要素を逆にしたり、異なる順序で再配置する

②市場調査・マーケティング戦略のためのフレームワーク

効果的なマーケティング戦略を立てるためには、企業の強みや専門知識を活かし、顧客の要望を正確に理解することが重要です。ここでは、市場調査・マーケティング戦略に役立つフレームワークを紹介します。

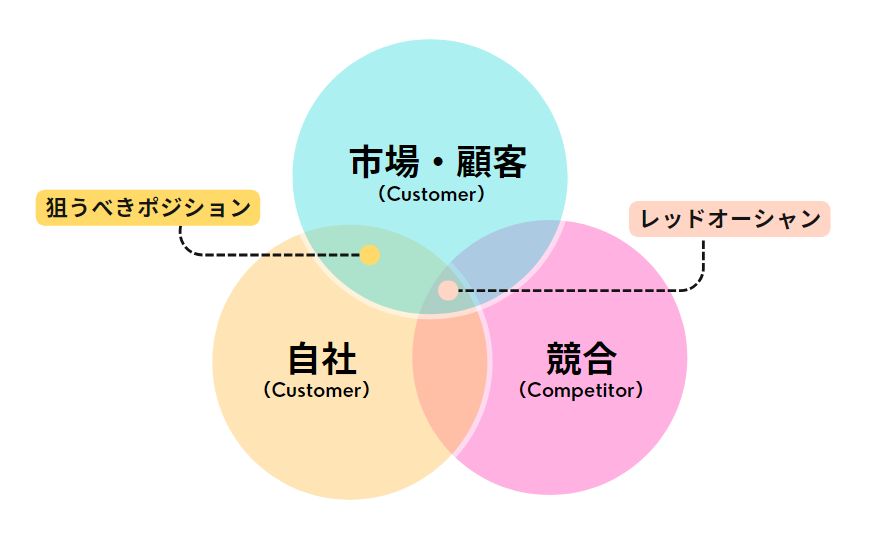

3C分析(顧客、競合、自社の分析)

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの要素に焦点を当てた分析フレームワークです。3つの要素を総合的に評価することで、自社の強みを把握し、市場でのポジショニングと戦略的なアプローチを明確にすることができます。

【3C分析の3つの視点】

- Customer(市場・顧客):ターゲットとなる顧客群や、ニーズ、市場規模の分析など

- Competitor(競合):競合他社の戦略、強み、弱み、製品やサービスの特徴など

- Company(自社):自社の内部資源、強み、弱み、コアコンピタンスなど

3C分析とは? 目的とやり方、関連フレームワークをわかりやすく

3C分析は「Customer」「Competitor」「Company」3つの視点から調査、分析を行うことで、自社の事業展開に関する課題を探し出すフレームワークです。

ここでは、

3C分析とは何か

...

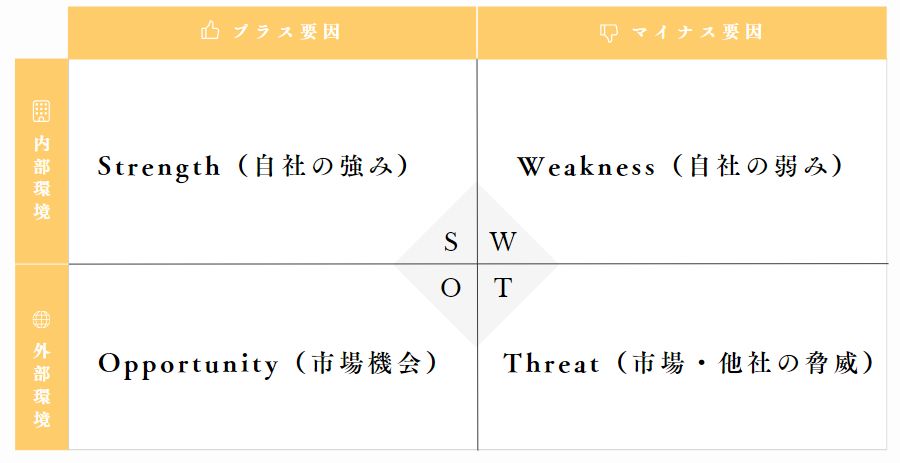

SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威の分析)

SWOT分析は、企業の内部環境におけるStrengths(強み)とWeaknesses(弱み)、そして外部環境におけるOpportunities(機会)とThreats(脅威)を評価することで、企業が直面する内部環境と外部環境を把握するフレームワークです。自社の立場を客観的に評価することで、自社の課題を明らかにし、事業の進むべき方向を決めるのに役立ちます。

【SWOT分析の4つの視点】

- Strengths(強み):自社が他社と比較して優れている点、競争優位をもたらすリソースや能力

- Weaknesses(弱み):自社が他社に比べて劣っている点、競争上の不利になる要因

- Opportunities(機会):市場や外部環境における発展の可能性や、企業が利益を得られる状況

- Threats(脅威):外部環境が自社に及ぼす潜在的なリスクや危険

【図解】SWOT分析とは? 目的や具体例、やり方やテンプレートを紹介

SWOT分析は、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から自社の状況を整理し、最適な戦略を立てるためのフレームワークです。...

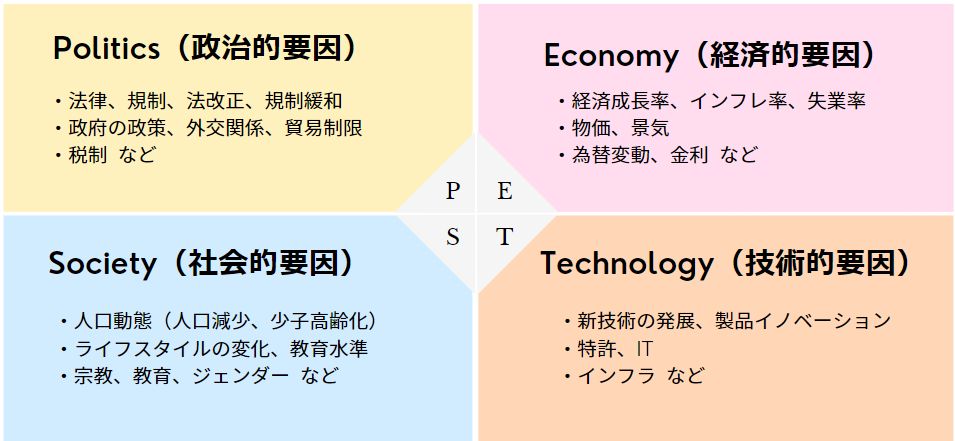

PEST分析(政治、経済、社会、技術の分析)

PEST分析は、外部環境の要素を、Political(政治)、Economic(経済)、Social(社会)、Technological(技術)の4つの視点から分析するフレームワークです。このフレームワークは、特に長期的な視野でのマーケティング戦略の立案に有効です。

【PEST分析の4つの視点】

- Political(政治):政府の政策、法律、規制、税制、貿易制限、外交関係など

- Economic(経済):経済成長率、インフレ率、失業率、為替レート、物価、景気など

- Social(社会):人口動態、ライフスタイルの変化、宗教、教育、ジェンダーなど

- Technological(技術):新技術の発展、研究開発の活動、技術基準、製品イノベーションなど

PEST分析とは? 目的とやり方、コツ、分析例をわかりやすく解説

PEST分析とは、企業を取り巻く外部環境を「政治」「経済」「社会」「技術」の4つの観点から分析するフレームワークのことです。

本記事では、PEST分析の目的やコツ、やり方などを解説します。PEST分析...

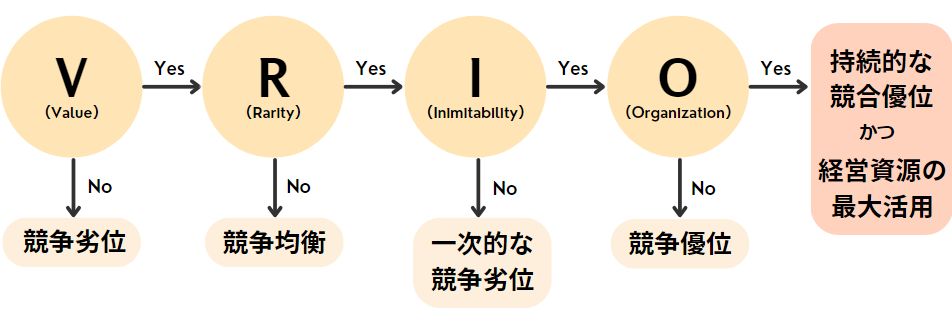

③VRIO分析

VRIO分析は自社の競争優位性を判断するフレームワークです。企業の資源が競争優位を、Value(価値)、Rarity(希少性)、Inimitability(模倣可能性)、Organization(組織)の4つの基準から評価します。VRIOは以下の四つの質問から成り立っています。

【VRIO分析の4つの質問】

- Value(価値):企業の資源や能力が市場で価値を持つか

- Rarity(希少性):企業の資源が希少価値のあるものか

- Inimitability(模倣可能性):ブランドイメージや技術を他社が模倣することが困難か

- Organization(組織):資源や能力が戦略的に組織化され、効果的に管理されているか

上記の質問に「はい」と答えられる資源は、持続可能な競争優位をもたらす可能性が高いと判断できます。

VRIO分析とは?【やり方をわかりやすく】メリット、具体例

「工数がかかる」を理由にVRIO分析を諦めていませんか?

カオナビなら、分散した人事情報を一元管理でき、経営に必要な分析も効率化できます!

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp に...

STP分析

STP分析は、市場を細分化し(Segmentation)、最も魅力的なセグメントを選定し(Targeting)、自社の立ち位置を考える(Positioning)フレームワークです。

このフレームワークを用いることで、自社の位置を明確にして、勝ちやすい市場をターゲットに設定できるため、マーケティング戦略を立てやすいという利点があります。

【STP分析の3つの視点】

- Segmentation:市場を細かく分け、顧客のニーズや特性を全体的に把握

- Targeting:どのような顧客群を市場でターゲットにするかを考える

- Positioning:競合の製品やサービスを調べ、自社が目指すべき位置を定める

STP分析とは? やり方や効果、企業事例をわかりやすく解説

1.STP分析とは?

STP(エスティーピー)分析は、アメリカの経営学者フィリップ・コトラー氏によって提唱された、下記3つの要素をもとにマーケティング戦略を策定・実行するマーケティングの代表的なフ...

ビジネスモデル構築のためのフレームワーク

ビジネスモデルを構築する際は、市場の状況を正確に把握し、自社の強みをどう活かすかを考えることが重要です。ここでは、ビジネスモデルを構築する際に役立つ主要なフレームワークを紹介します。

4C分析

4C分析は、Customer Value(顧客価値)、Cost(コスト)、Convenience(便利さ)、Communication(コミュニケーション)の4つの要素をもとに、顧客目線でサービスや商品を分析するフレームワークです。この分析を通じて、顧客が求める価値を理解し、製品やサービスが顧客にとってどれだけ魅力的かを判断します。また、コスト構造と提供方法を最適化することで、競争上の優位性を築くことが可能です。

【4C分析の4つの視点】

- Customer Value(顧客価値):顧客にとっての価値

- Cost(コスト):顧客が費やす時間・費用

- Convenience(便利さ):顧客にとっての利便性

- Communication(コミュニケーション):顧客とのコミュニケーション

4P分析

4P分析は、Product(製品)、Price(価格)、Promotion(販売促進)、Place(流通)の4つの要素に焦点を当てたフレームワークです。

上記の顧客中心の4C分析と違い、企業側の視点から分析を進めます。顧客に提供する価値をどのように最大化できるかを考える際に使用されます。

【4P分析の4つの視点】

- Product(製品):どのような製品・サービスを提供するか

- Price(価格):製品・サービスをいくらで提供するか

- Promotion(販売促進):製品・サービスをどう伝えるか

- Place(流通):製品・サービスをどこで提供するか

4P(マーケティングミックス)とは? 4Cとの違い、注意点

4Pとは、マーケティング戦略を考えるうえで重要な要素の頭文字を取ったものです。マーケティングミックスともいわれます。

1.4Pとは?

4Pとはマーケティング戦略の一部で、下記の頭文字を取ったものです...

④事業の評価・改善を行うためのフレームワーク

新規事業の成功と持続可能性を確保するためには、定期的な評価と改善が必要です。最後に、事業の評価と改善を効果的に行うための主要なフレームワークを紹介します。

PDCA(ピーディーシーエー)

PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(行動)の4つのプロセスを繰り返し行うことで、業務の効率を上げたり、品質を向上させたりするためのフレームワークです。

このサイクルは一度きりではなく、何度も繰り返すことで、持続的な改善が求められます。

PDCAとは?PDCAサイクルはもう古い?意味やOODAとの違いを解説

目標の進捗確認や振り返りをもっと簡単に!

カオナビなら、全社員の目標や進捗を管理できるからPDCAの運用も効率化できます。

⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPD...

アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスは、事業を成長させたり拡大したりするために使われるフレームワークです。

2×2のマトリクスを用いて、「製品」と「市場」を「既存」と「新規」の4つのカテゴリーに区分し、市場浸透、市場開拓、製品開発、多角化のどの成長戦略を採用するかを視覚的に理解します。分析結果は、投資の優先順位の決定に役立ちます。

【アンゾフの成長マトリクスで分類する4項目】

- 市場浸透(既存市場×既存製品): 既存のビジネスで市場シェアを増やす

- 市場開拓(新市場×既存製品): 既存のビジネスを元に新たな業界に進出する

- 製品開発(既存市場×新製品): 既存のビジネスで新商品を開発する

- 多角化(新市場×新製品): 新しい事業を通じて新たな市場に進出する

アンゾフの成長マトリクスとは? 4つの戦略と活用メリットを解説

アンゾフの成長マトリクスとは、事業の成長や拡大を図る際に用いられるマトリクスのこと。今回はアンゾフの成長マトリクスの活用メリットや事例について説明します。

1.アンゾフの成長マトリクスとは?

アンゾ...

5.新規事業立ち上げを成功させるためのポイント

新規事業を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを理解し、適用することで、事業の成功確率を高められます。

経営者が覚悟を決め、コミットする

新規事業の成功には、経営者の強いコミットメントが不可欠です。経営者がプロジェクトに積極的に関わり、リソースの割り当てや方針決定においてリーダーシップを発揮することが求められます。

成功する新規事業は、しばしば経営者自身の強い意志とビジョンに支えられています。これにより、チーム全体のモチベーションが保たれ、一致団結して目標に向かうことが可能になります。

スピードが重要

新規事業では、スピード感を持って進めることが欠かせません。魅力的な市場を発見したとしても、事業の立ち上げに時間をかけすぎると、市場環境が変わったり、競合他社に機会を奪われたりしてしまうリスクがあります。

スピーディに市場に製品を投入し、顧客のフィードバックを素早く取り入れることで、製品の改善や市場戦略の調整が可能となり、競合他社に先駆けて市場の機会を掴み取ることができます。

黒字化までは長期的な視野を持つ

新規事業が初めから利益を生み出すことは稀です。長期的な視野を持ち、初期の投資が将来的にどのように回収されるかを考慮することが重要です。計画段階で収益モデルをしっかりと構築し、黒字化に向けた明確なロードマップを設定することが成功の鍵を握ります。

改善策・代替案を複数考えておく

新規事業は不確実性が高く、予期せぬ障壁に直面することが多いです。そのため、事業計画には柔軟性を持たせ、失敗した場合のリスクを最小限に抑えるための複数のシナリオを準備しておきましょう。

計画が順調に進まない場合に備え、事前に代替プランを用意しておくことで、迅速に対応することが可能となります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料を無料でプレゼント⇒PDFダウンロードはこちら

6.新規事業立ち上げ時の注意点

新規事業を立ち上げる際には、多くのチャレンジとともに、さまざまなリスクが伴います。ここでは、新規事業立ち上げ時にとくに注意すべきポイントを詳しく解説します。

その分野の経験者を1人は入れる

新規事業の成功には、その分野の経験が豊富な人材をチームに加えることが重要です。経験者は、市場の洞察や業界の動向、顧客のニーズを理解しているため、事業の方向性を正しく導けます。

また、過去の失敗や成功から得た知見を生かして、リスクを適切に管理し、効果的な戦略を策定する手助けをしてくれます。さらに、新規事業の立ち上げにおいて避けられない落とし穴を回避し、迅速な問題解決を可能にします。

事業撤退のラインを決めておく

新規事業は不確実性が高く、計画通りに進まないことも少なくありません。そのため、事業開始前に撤退の条件を明確に設定しておくことが重要です。

とくに、多くの労力を注いできた新規事業を簡単に放棄することは難しい場合もあります。しかし、採算が合わない事業を継続することは、企業の財政状況を悪化させます。

そのため、財務的な指標(たとえば、特定の期間内の損益分岐点)、市場の反応、競合との比較など、客観的な撤退のラインを設定することで、感情に流されずに合理的な判断が可能となります。

Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。 タレントマネジメントシステム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決! ⇒【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード7.新規事業立ち上げの成功事例

新規事業を始める際に、他社の成功事例から学びを得られます。ここでは、新規事業で成功を収めた企業の例と、その成功に貢献した要因について詳しく説明します。

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社は、デジタル化の進展により写真フィルムの市場が縮小するなか、事業の多角化に成功しました。

とくに、化粧品事業への進出は大きな成功を収めています。フィルム製造で培ったナノテクノロジーと抗酸化技術が化粧品開発に非常に有効であることを見出し、肌に浸透する化粧品を開発。

このように、既存の技術を新たな市場に適応させることで、富士フイルムは化粧品市場で差別化を図り、新規事業での成功を収められました。

ラクスル株式会社

ラクスルが印刷業界で成功を収めた理由は、「オンライン印刷」という従来の印刷業界の構造を大きく変革したビジネスモデルにあります。ラクスルは、インターネットを活用して、印刷需要がある顧客と印刷会社を直接結びつけるプラットフォームを提供しました。

このアプローチにより、従来の多重下請け構造を排除し、顧客にとっては低コストで、少ない部数でも短納期で印刷を実現できるようになりました。

また、ラクスルは市場の需要を捉えるために、多くの小規模な印刷会社をネットワークに組み込むことで、利用者に広範囲の選択肢を提供しました。

このモデルは、印刷業界における供給過剰という問題にも対応し、空いている印刷機の稼働率を最大化することにも成功しました。このようにして、ラクスルは印刷業界の新しい価値を創造し、急速に成長を遂げられました。

【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】

評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。

OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!

●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる

●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる

●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる

●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)