企業が労働者と労働契約を締結する際、本採用前に試用期間を設けるケースが多くあります。試用期間は、当該労働者の勤務態度や適性などを把握するために非常に有益な期間として認知されているからです。

そんな試用期間とは一体どんなものなのでしょう。

- 試用期間とは何か

- 試用期間の目的

- 試用期間の方法

- 試用期間中の解雇や退職

- 本採用拒否

- トラブルの予防策

などを見ていきます。

目次

1.試用期間とは?

実際の勤務態度や労働者の適性などを評価し、本採用するかどうかを企業側が判断するための期間のこと。正社員、アルバイト、パートを問わず人材を使用する場合に用いられ、企業における人材採用方法として広く知られている言葉の一つです。

試用期間中の労働契約

試用期間中の企業と労働者との労働契約は、解約権留保付労働契約に該当します。

解約権留保付労働契約と一般的な労働契約の大きな違いは、

- 労働契約締結と同時に雇用効力が確定している

- 企業側は労働契約解除権を留保している状態である

2つの特徴を持った労働契約である点。

解約権留保付労働契約では、試用期間中に当該労働者が自社の基準と照らし合わせて不適格だと認定された場合、留保してある解約権を行使できます。つまり、そのような場合には当該労働者と締結している労働契約を解除できるのです。

試用期間と研修期間の違い

試用期間と類似した言葉に研修期間があります。試用期間とは、企業が労働者を本採用するかどうか検討している期間であるのに対し研修期間は、採用するか否かに関係なく業務を行うために必要なスキルや知識を身に付けるための教育期間を指します。

- 試用期間は採用に関わるお試し期間

- 研修期間は業務遂行のための勉強期間

といったイメージで捉えると理解しやすいでしょう。

2.試用期間を設定する目的

企業が労働者を採用する際、試用期間を設定する目的は、労働者の評価、判断です。自社の社員として、「勤務態度が良好か」「スキルや知識があるか」といった労働者の適性を判断するために試用期間を設定します。

企業が試用期間を設ける理由

企業は労働者確保のため、採用活動にて面接や適性検査などを実施します。しかし短時間で当該労働者の適性を正確に見極めることはできません。そうした部分を見極めるため、採用後の一定期間を試用期間として設定するのです。

3.何日にすべき? 試用期間の設定方法

試用期間は、それぞれの企業で独自に設定するものといったように、各企業の裁量による部分が大きいため、試用期間の長さなどに関する基準はありません。

企業が試用期間を設定する際、

- 一定の合理性が認められる

- 通常解雇よりも解雇しやすい

といった点を踏まえています。ただし、試用期間中は労働者がいつ解雇されてもおかしくない不安定な立場に置かれてしまうのです。そのため、企業には試用期間の適切な運用が求められます。

試用期間に制限はない

企業が設定する試用期間の長さに関して、法律上制限はありません。ただし、「労働者の適性を判断するために必要な合理的期間を超えた」と捉えられるような長期間にわたる試用期間の設定は問題といえるでしょう。

そのような試用期間を企業が設定した場合、民法の公序良俗違反に該当すると見なされ、試用期間が認められない可能性もあります。

一般的な試用期間の長さ

一般的な試用期間の長さを見てみると、多いのは1カ月~6カ月程度。長くても1年が限度と考えてよいでしょう。1年を超えた場合、民法の公序良俗違反に該当すると見なされる可能性があります。

なお、企業が試用期間を設定する際は、就業規則や労働契約書に試用期間について明記しておかなければなりません。

試用期間の延長について

試用期間の延長については、考慮が必要です。

試用期間の延長に関しては、

- 延長に関する客観的な合理性が必要

- 繰り返し延長することは認められていない

といった条件が生じ、一方的な試用期間の延長は認められません。「当該労働者の同意を得る」などの文言を盛り込むといった配慮が求められるのです。

就業規則や労働契約書への書き方(具体例)

試用期間を設定する場合、就業規則や労働契約書の中に試用期間に関する項目を盛り込む必要があります。

具体的な書き方として考えられるのは、

- 試用期間は原則として3カ月程度とし、当該従業員の同意を得て6カ月まで延長できる

- 原則として採用日から3カ月間を試用期間とする。試用期間中の者が次のいずれかに該当した場合、試用期間中もしくは試用期間終了後に解雇する

など。

4.試用期間は派遣社員やアルバイトにも適用可能か?

試用期間の対象となるのは、正社員だけではありません。たとえば、アルバイトやパート、契約社員など雇用形態は問わず、どのような雇用形態でも試用期間を設定できます。

ただし、一企業の中で複数の雇用形態に試用期間を設ける際、雇用形態ごとに制度の内容が違うといった状況もあるでしょう。そういった場合は、就業規則などで事前にその点を明らかにしておく必要があります。

どのような雇用形態でも試用期間は、当該労働者の適性把握並びに双方納得できる採用の実現に向けて活用しましょう。

5.試用期間中の給料の設定方法

試用期間中でも労働者への賃金の支払い義務が生じます。都道府県労働局長の許可なくして法で定められている最低賃金を下回る額を支払うことはできませんが、企業によっては試用期間中に支払う給与を本採用後の給与より低く提示しているケースもあります。

本採用より低い額を提示する場合、給与額や試用期間日数を用いて、算出した平均賃金と最低賃金とを比較します。算出した額が最低賃金を下回らなければ、その給与額は法令違反にはなりません。

平均賃金の算出の方法を式で示すと、「試用期間中の給与額÷試用期間中の勤務時間=試用期間中の平均賃金」となります。労働者との給与支払いをめぐるトラブル回避のためにも、必ず平均賃金と最低賃金の比較を行いましょう。

最低賃金の減額の特例

最低賃金とは、最低賃金法に基づき「国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする」賃金のこと。

最低賃金法第7条には、最低賃金の減額の特例が設けられており、試用期間中の者に対して、最低賃金額を一定額下回った給与額の支払いを特例的に認めています。

もし、最低賃金の減額の特例を受ける場合には、「減額の特例許可申請書」を労働基準監督署に提出、許可を得てからとなるのです。ただし、この特例には以下の項目をクリアした場合に限られ、減額幅も最低賃金より最大20%までの間と制限が設けられています。

- 試用期間の詳細に関し、労働協約や就業規則、労働契約などで定めている

- 本採用後の労働者の賃金水準が最低賃金額程度である

- 試用期間中の労働者の給与額を定額にするだけの慣行がある

- 試用期間の長さが最大6カ月間である

- 職務内容を勘案した上で定められた率で減額した給与額である

6.試用期間における労務管理の注意点

試用期間中の労働者も従業員の一人で、当然企業には、他従業員と共に適切な労務管理を実施しなければなりません。

たとえば、試用期間中の労働者に時間外労働をさせた場合には割増賃金を支払う義務がありますし、有給休暇についても試用期間中だからといって算定期間から排除するわけにはいかないのです。

ここでは、試用期間中における労務管理の注意点を見ていきましょう。

- 各種社会保険(雇用・健康・労災・厚生年金)への加入義務

- 試用期間中の時間外労働(残業や休日出勤)

- 試用期間は賞与(ボーナス)の査定期間に含まれるか?

- 試用期間中の有給休暇

①各種社会保険(雇用・健康・労災・厚生年金)への加入義務

1つ目は、雇用、健康、労災、厚生年金など、各種社会保険への加入義務。使用者は、たとえ試用期間中でも、一定の加入要件を満たしている場合は、雇用保険や健康保険など各種社会保険に当該労働者を加入させる必要があります。

加入義務の特例(適用除外)

企業は試用期間中の労働者に関しても、雇用、健康、労災、厚生年金など各種社会保険への加入が義務付けられています。ただし、これには特例があり、試用期間中、各種社会保険への適用の除外にあたっては、該当する労働者に条件が付与されているのです。

その条件は、以下の通りです。

- 2カ月以内の期間を定められた臨時雇用者

- 日々雇い入れられ、期間が4カ月以内の者

- 4カ月以内の季節労働者

- 6カ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者

- 所在地の一定しない事業に使用される者

- 船員保険の被保険者

- 国保組合の事業所に使用される者

ただし、各種社会保険適用除外の場合でも、労災保険に関しては加入が義務付けられている点に注意してください。

②試用期間中の時間外労働(残業や休日出勤)について

試用期間中の労働者に対して、残業や休日出勤などの時間外労働を命じること自体は違法となりません。ただし時間外労働を命じた際、企業には本採用されている労働者と同じように勤務実績に応じた割増賃金を支払う義務が生じるのです。

割増率は労働基準法でそれぞれ、

- 時間外労働が2割5分以上(1カ月60時間を超える時間外労働は5割以上)

- 休日出勤が3割5分以上

などと定められており。当該労働者に対して企業は、算定した割増賃金を支払わなければなりません。なお、割増賃金の基礎となる賃金には通勤手当など除外項目もあるので確認が必要です。

③試用期間は賞与(ボーナス)の査定期間に含まれるか?

試用期間がボーナスの査定期間に含まれるか否かについて、法的な基準はありません。試用期間とボーナスの査定との関係性については、個別企業の裁量に任せられているのです。

また、試用期間やボーナス支給時期を重複させるかどうかも個別企業の裁量になります。しかし場当たり的な対応を取っては、労働者とのトラブルを招くだけです。試用期間とボーナス支給時期についての詳細を、あらかじめ就業規則などで明示しておきましょう。

④試用期間中の有給休暇について

試用期間と有給休暇の関係も確認しておきましょう。有給休暇は労働者にとって生活に密着している大事な労働条件のひとつです。

有給休暇については、労働基準法第39条に記載があります。

- 6カ月間の継続勤務

- 全労働日の8割以上の出勤

以上の要件を満たした労働者に対して会社は、休暇を付与しなければならないのです。

付与条件のひとつ、「6カ月間の継続勤務」には当然、試用期間も含まれます。本採用ではありませんが、労働契約を締結した労働者としての勤務実績を算出期間に含めて有給休暇の日数を導き出してください。

7.試用期間中に解雇するための要件

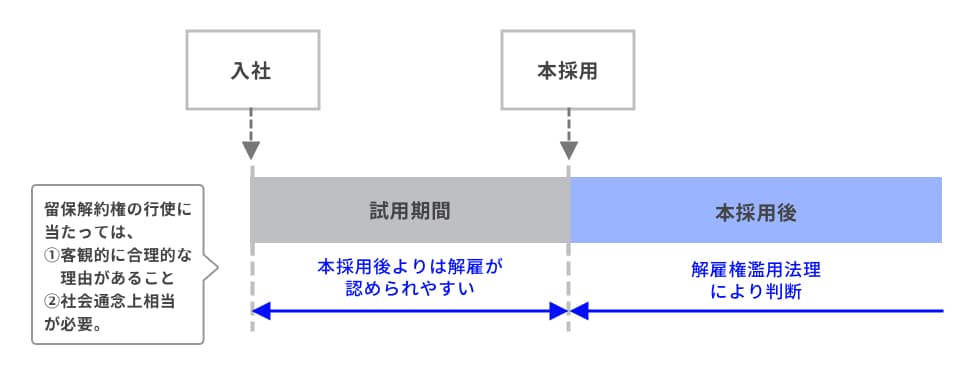

試用期間中に労働者を解雇したい事由が発生した場合、企業は当該労働者を解雇することもできます。なぜなら、試用期間中の企業と労働者との労働契約は、解約権留保付労働契約に該当するからです。

試用期間中は、本採用後よりも広い範囲で企業側に労働者を解雇する自由が認められています。ただし、労働者保護の観点から、試用期間中の解雇がすべて企業の裁量に委ねられているというわけではありません。

実際の判例を見てみると、

- 試用期間中の労働者が他の企業への就職機会を放棄していることなどを踏まえること

- 解約権留保の趣旨や目的に照らして客観的に合理的な理由が存在すること

- 社会通念上相当と認められるような場合であること

などの条件が整った場合にのみ許されていると理解できます。

試用期間中の解雇の相当性が認められた例

試用期間中の解雇の相当性が認められた例を具体的に列挙すると、

- 勤務態度に大きな問題があった場合

- 正当な理由なしに遅刻や欠勤を繰り返す場合

- 本人が申告した履歴に重大な虚偽の事実が発覚した場合

といったケースがあります。解雇が正当だと実証するには、それなりの事実や理由が必要という点を頭の隅に置きましょう。またそのような事実は、できる限り記録に取っておくとよいでしょう。

8.解雇の自由とは?【労働法の基礎①】

労働法の基礎知識として、解雇の自由について確認します。解雇とは、労働者との合意なしに使用者が一方的な意思表示によって労働契約を解除すること。

解雇は労働者にとって不利益を被ることになる場合も想定されます。使用者の勝手な判断による非合理的な解雇が蔓延しないためにも、解雇に関しては法的に厳しく管理されているのです。

そのひとつが、解雇の自由を含めた退職に関する事項について、就業規則の絶対的必要記載事項となっている点。使用者である企業は解雇の自由について、就業規則に記載しなければなりません。

また、解雇の自由は労働条件の絶対的明示事項にもなっています。そのため、使用者である企業は労働者と労働契約を締結する際、書面にて解雇の自由を労働者に対して明示しなければならないのです。

労働基準法第20条の解釈

労働基準法第2章労働契約の中に、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」という解雇に関する条文があります。

これを読み解くと、「30日分以上の平均賃金を支払うことで、特に理由がなくとも解雇できる」といった解釈になるのです。

現在、解雇を行う際にはいくつかの要件がありますが、当初、この解釈は一般的な解雇に関する見解だったため、この解釈に基づいて「解雇の自由」を支持する判例も複数出されていました。

正当事由説と権利濫用説

労働基準法第20条は、解釈によっては「30日分以上の平均賃金を支払うことで、特に理由がなくても解雇できる」と読み解くことができます。

そのため、裁判官の中でも解雇の自由をめぐって、正当事由説と権利濫用説、2つが混在していました。

- 正当事由説:明文化されている第20条の要件とは別に、「解雇には正当な事由がなければならない」という要件があるため、正当な事由のない解雇は無効とする説

- 権利濫用説:第20条によって企業の解雇権は認められているが、民法第1条3項にある権利濫用の場合には解雇を無効とする説

しかし、1950年代前半に東京地裁労働部が権利濫用説を用いたのをきっかけに、下級裁判所で次々と判例が積み重ねられていったのです。そして現在、裁判所の考え方は、権利濫用説が優位となっています。

裁判所は、労働者に対する法的な保護を与えていった結果、「解雇の自由」は「解雇の制限」へと法的解釈を変えていきました。

9.解雇の制限とは?【労働法の基礎②】

労働法の基礎知識として、解雇の制限についても確認しておきましょう。

解雇は使用者である企業側の一方的な意思表示で実施できる行為です。しかし、労働者側から解雇を捉えると、解雇されるとは生活の糧を失うのと同じことを意味しています。

そのため、「不意打ちに」「合理的な理由なく」解雇が行われれば、労働者は不当に不利益を被ることにもなりかねません。そのため、各種法律によって解雇の制限に関する規制が設けられているのです。

無期雇用の場合(労働契約法第16条)

労働契約法第16条の条文は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」というもの。

期間の定めがない、いわゆる無期雇用の労働契約において、解雇が無効となる要件は、

- 客観的に合理的な理由を欠く

- 社会通念上相当であると認められない

という場合です。この要件を満たす場合、解雇の権利を濫用したものとして解雇は無効となります。

有期雇用の場合(労働契約法第17条)

アルバイトやパート社員の労働契約などでよく用いられるのが、期間の定めのある労働契約、すなわち有期雇用の労働契約です。

有期雇用の労働契約において解雇を行う場合、労働者保護の観点から、やむを得ない事由がある場合を除いて労働期間満了までの間、労働者を解雇できないことになっています。正社員など期間の定めのない労働契約とは解雇の条件が異なる点に注意してください。

まとめ(解雇権濫用の法理)

解雇は、労使間のトラブルに発展しやすい問題です。労使紛争に発展した解雇について考えてみると、その原因として、

- 客観的に合理的な解雇理由を欠く

- 社会通念上相当と是認することができない

といったケースの多さが読み取れます。このような場合は、解雇権の濫用と見なされ、使用者である企業側の解雇の意思表示が無効になるのです。

企業側が労働者の解雇を検討する場合は、労働契約法など解雇関連の条文をよく確認し、解雇事由が正当な解雇だと認められるものかどうか、精査が必要でしょう。

10.解雇の予告とは?【労働法の基礎③】

労働法の基礎知識として、解雇予告についても触れておきましょう。労働基準法第20条1項には、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない旨が記載されています。

30日前に解雇予告をする際、使用者である企業側は当該労働者に対して解雇する日を「何年何月何日」と特定して予告しなければなりません。この30日のカウントは、暦日で行います。

30日をカウントする間に、会社の休業日や休日、祝日などがあったとしても、30日間以上延長する必要はありません。解雇予告の日数を1カ月とせず、30日と正しく理解しておくとトラブル回避に役立ちます。

解雇予告手当の支払い

30日前に解雇予告ができない場合、30日に不足する日数分の平均賃金を支払わなくてはなりません。具体的に10日前に解雇予告をした場合で考えると、30日から10日を減じた20日分以上の平均賃金を支払うことで解雇予告をしたと見なすことができるのです。

このように、解雇予告の30日に対して不足した日数分を支払う平均賃金を、解雇予告手当と呼びます。さまざまな事情で急な解雇を行う必要があったときでも、労働者保護の観点から労働者が過度に不利益を被らないようになっているのです。

11.試用期間中の解雇に必要な手続き

試用期間中に解雇する際、試用開始から14日以内に解雇するか否かによって手続きに違いが生じます。

- 試用開始から14日以内に解雇する場合

- 14日を超えて解雇する場合

の違いを見ていきましょう。

①試用開始から14日以内に解雇する場合

労働基準法第21条の規定によると、労働者を試用開始から14日以内に解雇する場合、解雇予告なしに当該労働者を解雇できます。ただしこの規定は、企業側の自由な裁量を容認するものではありません。

そもそも解雇とは、使用者である企業側が労働者に対して一方的な意思表示で行うことができるもの。そのため解雇権の濫用によって、労働者が不利益を被らないとも限りません。

労働者保護を考えた場合、仮に試用開始から14日以内であっても、解雇にするにあたっては、

- 客観的に合理的な理由が存在する

- 社会通念上相当と認められる

といった要件が揃っていることが条件になるのです。

②試用開始から14日を超えて解雇する場合

労働者を試用開始から14日を超えて解雇しようとした場合、解雇に関する要件が変わってきます。仮に試用期間中でも、試用開始から14日を超えて解雇しようとした場合、使用者である企業側は、通常解雇と同様の手続きを行う必要があるのです。

通常解雇の手続きとは、下記のようなもの。

- 少なくとも30日前に当該労働者に対して解雇予告を行う

- 30日前に解雇予告しない場合、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う

たとえば、

- 解雇予告をせずに解雇する場合は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う

- 解雇日の10日前に解雇予告をする場合は20日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う

ことになります。試用開始から14日を超えた場合、使用者である企業には、労働者に対して解雇予告や解雇予告手当の支払い義務が発生するのです。

12.従業員による試用期間中の退職について

試用期間中の労働者が退職する理由を大別すると、2つあります。

- 自己都合退職:労働者が自らの意思で労働契約を終了させるもので、事由は労働者の個人的な事情によるものとなる

- 会社都合退職:使用者である企業側の事情によって労働契約を終了させるもので、事由は業績悪化による人員整理や企業の倒産など企業側にある

退職は申し出から最低でも2週間後

民法第627条に、退職に関しての言及があります。

それによると、退職の申し出をする日や退職までの期間といった項目について、社内で退職規定として定めがない場合、原則として申し出から2週間後に労働契約を終了できる、とされています。

民法第627条から考えた場合、本採用ではない試用期間中だからといっても、

- 労働者自身が辞めたいからといってその日に退職を申し出る

- 即日退職する

といったことは認められていません。また、仮に社内の退職規定の中に「退職を申し出る場合は退職希望日の1カ月前までに申し出ること」といった規定が盛り込まれていた場合は、その規定に従う必要があります。

試用期間中の当該労働者本人からの申し出でも、労働契約を終了させるには、原則として2週間前もしくは社内規定に従って一定期間前の申し出が必要なのです。

賃金は全額支払い

試用期間中の退職でも企業には、当該労働者が出勤していた日数分の賃金の支払い義務は生じます。なぜなら、仮に試用期間中でも、企業と当該労働者との労働契約は成立していると見なされるからです。退職したからといって、賃金の不払いは認められていません。

13.よくある試用期間中の退職理由の具体例

ここで、試用期間中に退職を申し出る労働者によくある退職理由を、2例ほどご紹介します。

例①入社前のイメージと違う

1つは、「入社前のイメージと違う」という理由。

入社前、これから働く会社や職場、仕事内容について自分なりに勝手なイメージを持っている人ほど、想像と実際のギャップが大きくなり、「自分にこの会社は合わないかもしれない」と感じてしまいがちです。

現実を受け止めて一生懸命頑張ろうとしても、出社前、自宅を出ようとすると気分が重くなったり食欲が低下したりといった体調不良に陥るケースも多くあるのです。

「自分の中で入社前に抱いていたイメージと実際の仕事とのギャップがあり、自分なりに頑張ってみたもののどうしても続けることができそうもないので、試用期間中ではありますが退職させていただきたいと思います」といった申し出は多くあります。

例②業務との不一致

もう1つは、「業務との不一致」という理由。

事前の面接などで業務内容を確認したものの実際に就業してみると、

- 自分のやりたい仕事ではなかった

- イメージと違う仕事だった

- 自分には難しすぎて、仕事についていけない

- もっと専門的な業務を担当したかった

など、さまざまな気持ちが交錯したことで業務に対して自信を喪失し、退職を決断するといったケースがあります。

「入社前に業務内容や進め方について聞いていましたが、想像以上に業務の幅が広すぎて、自信が持てません。専門的な分野でコツコツと仕事を積み重ねていったほうが、自分には合っているのかもしれません。

試用期間が始まったばかりで恐縮ですが、退職させていただきたいと思い、本日その旨をお伝えに参りました」といったように、退職の意志を固めて申し出をする労働者は多いようです。

14.企業による本採用拒否の手順

試用期間は、解約権留保付労働契約です。企業側と労働者との間で解雇権を有する労働契約を締結しているため、企業側は試用期間終了後に「当該労働者を採用しない」と判断する権利があります。

労働者との不要なトラブルを回避するためにも、企業側が本採用を拒否する場合の要件や時期、具体的な手順について知っておきたい、押さえておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。

本採用を拒否するための要件

試用期間に関する労働契約は、解約権留保付労働契約ともいいます。

解約権留保付労働契約とは、

- 採用決定後の当該労働者に関するさまざまな調査結果

- 試用期間中の当該労働者の勤務状態

などを総合的に判断したとき、

- 採用当初知ることができなかったこと

- 採用当時知ることが期待できないような事実

に関して、それを知ることに至った場合、当該事実や解雇事由とを照らし合わせた結果、当該労働者を引き続き雇用することが不適切であると判断する、すなわち当該労働者との労働契約を解約できる労働契約のこと。

この留保付の解約権は、設定の趣旨や目的から考え、「客観的に相当だと認められる」「社会通念上、相当だと認められる」場合のみ行使が許可されます。本採用を拒否するための要件が揃わない限り、解約はできません。

本採用拒否を判断する時期

本採用拒否を検討している企業の悩みのひとつは、「いつ本採用拒否の判断をするべきか」という時期的な問題でしょう。

本採用拒否を検討している企業が、就業規則に「入社後2カ月間を試用期間とする」という一文のみで試用期間の項目を定めていた場合、原則として試用期間の途中で「適性なし」と判断した本採用の拒否はできません。

その理由は、試用期間を設定する意図にあります。試用期間を設ける目的は、資質や能力、性格といった労働者としての適性を本採用前に判断するため。

「試用期間を2カ月設ける」と労使間で合意し労働契約を締結しているのですから、その途中で使用者である企業が一方的に当該労働者の合意を得ることなく、試用期間を短縮することは認められません。

あくまで事前に合意した試用期間の全期間を通して、当該労働者の適性を見極めることが大前提になっている労働契約を締結しているのです。就業規則にその旨が記載されていれば、試用期間の途中で採用拒否はできません。

試用期間後の本採用を拒否する方法

試用期間後の本採用を拒否するための押さえておきたいポイントを2点、説明します。

- 就業規則を整備する

- 本採用拒否も解雇である

①就業規則を整備する

試用期間後の本採用を拒否するには、就業規則などの整備が欠かせません。あらかじめ社内ルールを構築し、明文化するためにも、就業規則などに本採用拒否に関する決まりを定めておく必要があります。

本採用拒否に関する定めとは、

- 採用を取り消し、本採用を実施しない旨の事実

- 本採用拒否に該当する要件

など。もし就業規則の中に「試用期間中といえども本採用拒否を行う場合がある」といった趣旨の記載が明記されていない場合、原則、試用期間の途中で本採用拒否を行うことはできません。

採用活動にはさまざまなリスクが付きもの。それら採用リスクや労使間のトラブルを最小限に抑えるためにも、試用期間中でも本採用拒否の可能性があることを就業規則など社内ルールの中でも明文化しておくべきでしょう。

②本採用拒否も解雇である

本採用拒否とはいわゆる解雇ですので、試用期間中の解雇と同じ要件や手順で事を進めていくことになります。そのため、解雇の前提条件で当該本採用拒否が就業規則で定められた解雇事由に該当するか否かを確認しておかなくてはならないのです。

また、本採用拒否に、

- 客観的に合理的な理由が存在する

- 社会通念上相当と認められる

といった要件が整っていることも条件になる点に注意してください。

15.本採用拒否にまつわるトラブル対策の方法

本採用拒否では、さまざまなトラブルが生じやすくなります。本採用されるか否かは、労働者にとって死活問題にもなり得るからです。本採用拒否に関わる適切なトラブル対策を知っておくと、いざというときに役立つでしょう。

いくつかある対策の中でも最も力を発揮するのが指導記録の作成です。試用期間中は、労働者の教育期間という意味合いも兼ねているため、当該労働者の能力不足を理由に本採用拒否する場合、客観的かつ合理的な理由が必要になるのです。

そこで指導記録表の中で、OJTやOFF-JTといった研修内容や面談記録などの教育指導内容を記録しておけば、企業側の努力姿勢を客観的事実として記録に残すことができます。

万が一、本採用拒否の判断に至った場合でも、それらの記録は企業側の本採用拒否判断や主張を裏付ける事実として力を発揮してくれるでしょう。

評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!

人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら

◆資料内容抜粋 (全31ページ)

・人事評価システム「カオナビ」とは?

・人事のお悩み別 活用事例9選

・専任サポートについて など